植物栽培ナビキウイフルーツ【鉢植え】の育て方

基本情報

| 科名属名 | |

|---|---|

| 原産地 | |

| 分類 | |

| 栽培のスタート | |

| 日照条件 | |

| 生育適温 | |

| 水やり | |

| 特徴 | |

| 樹高 | |

| 種まき期 | |

| 植えつけ期 | |

| 開花期 | |

| 収穫期 | |

| 植えつけから収穫までの期間 | |

| 開花から収穫までの期間 |

キウイフルーツは、ほどよい酸味と甘みのバランスが人気です。貯蔵性が2~5ヵ月程度と非常に高く、南半球のニュージーランドからの輸入果実もあるため一年中出回っていますが、国産果実の収穫時期は10〜11月ごろで、旬は11〜1月ごろです。

果肉の色は緑色が定番ですが、最近では黄色に加え、中心が赤色の品種も出回っています。国内で出回っている品種は果肉が緑色の‘ヘイワード’が大半ですが、自身で育てれば黄色や赤色の珍しい品種も味わうこともできます。

モモやブドウなどの果樹に比べ、病害虫の被害が少なく、栽培しやすいのが特徴です。庭植えの場合は棚に誘引しますが、鉢植えの場合もフェンスなどの支柱が必要で、なかでもバラやクレマチスに利用するオベリスクがおすすめです。アサガオなどで利用するあんどんでは枝が太いキウイフルーツには強度が足りないので、頑丈なオベリスクを使用しましょう。発生した枝はその都度オベリスクに誘引すると見た目を美しく保つことができ、そして風などで落果することも防ぐことができます。

実つきをよくするポイントは、①雌木と雄木を用意して人工授粉をすること、そして②1回結実するとその後の落果は比較的少なくなることです。この2つのポイントをおさえれば鉢植えでもたくさん収穫することができます。

ただし、なりすぎると小さくて甘みが不十分な果実となるので、6月ごろに摘果をするとよいでしょう。

樹上の果実は硬く、甘みが少なく酸味が多いのが特徴で、収穫後にすぐ食べることができないため、追熟が必要となりますが、追熟方法が味を左右する重要な作業となり、おいしく食べるには収穫後にも工夫が必要です。

耐寒性の分類について・・・東京を基準にして、露地で十分に越冬できるものを耐寒性、霜よけや暖房のある室内に取り込まないと越冬できないものを半耐寒性、本格的な温室がないと越冬できないものを非耐寒性として分類しています。

栽培カレンダー

カレンダーは拡大してご覧ください。

準備と植えつけ

準備

使用するもの

・品種名が明記されたつぎ木苗もしくはさし木苗

・苗木の根鉢より一回りほど大きな鉢。6〜10号鉢程度(直径18〜30cm)。

・市販の「果樹・花木用の土」→基本用土を配合する場合:「野菜用の土」と鹿沼土小粒を7:3で混合した用土

・鉢底石

・鉢底ネット

・土入れ、または移植ゴテ

・支柱(60cm程度)

・ひも(麻ひも、紙ひもなど)

・肥料(用土に肥料が含まれていない場合。粒状肥料「マイガーデン粒状肥料」、「マイガーデンベジフル」など)

・ジョウロ

雌雄異株異花(しゆういしゅいか)といって雌木と雄木の区別があるので、必ず雌雄の苗木をセットで購入しましょう。その際、雌雄の開花期が近いものを選ぶ必要があります。‘紅妃’などの果肉の色が赤色の雌木品種には‘早雄’などの雄木品種、‘ゴールデンキング’などの黄色の雌木品種には‘孫悟空’や‘マック’などの雄木品種、‘ヘイワード’などの緑色の雌木品種には‘マツア’や‘トムリ’などの雄木品種がおすすめです。

植えつけ方

[植えつけ]植えつけ適期:関東地方以西 11~3月

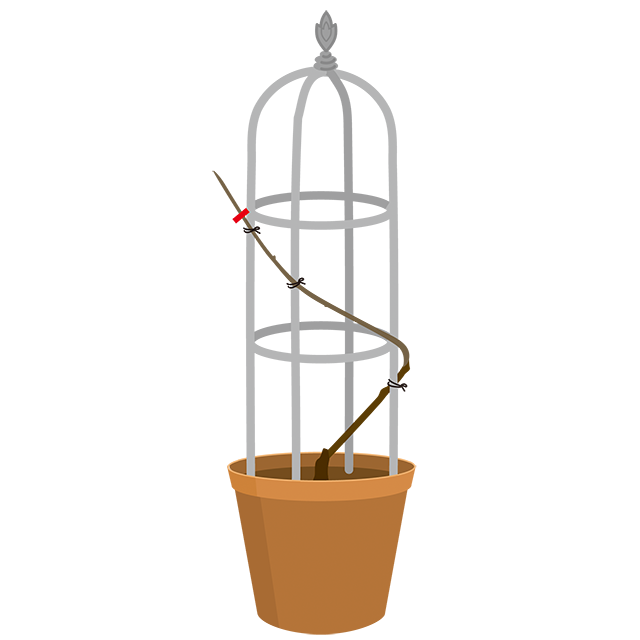

同じ鉢に雌雄2本の苗木を植えつけると年を経るにしたがって徐々に結実しない雄木のほうが生育がよくなるので、雌木と雄木は別々の鉢に植えつけるとよいでしょう。つる性なので、オベリスクやフェンスなどの支柱を設置し、伸びた枝を誘引します。

[仕立て]棒苗を植えつけてオベリスク仕立てにする場合

植えつけ時:苗木を植えつけ、オベリスクに枝をらせん状に誘引します。枝の先端を切り詰める必要は特にありません。

植えつけ2年目以降の冬:剪定を参照してください。

栽培管理

管理

使用するもの

・ジョウロ

・肥料(粒状肥料「マイガーデン粒状肥料」、「マイガーデンベジフル」などの追肥)

・摘果バサミ

・剪定バサミ

・リンゴとポリ袋(追熟用)

摘果する際には、先端が細く加工された摘果バサミを用いると便利です。

剪定する際に切れない剪定バサミを使用すると、切り口がいびつになって木に 残る傷口の癒合が遅れ、病気や枯れ込みが入りやすくなります。剪定バサミは 少々高価でも、よく切れる上等なものを使用するとよいでしょう。

置き場所

春から秋は日当たりと風通しがよく、雨が直接当たらない場所に置くと病害虫が発生しにくいです。冬は-7〜7℃の場所に置きましょう。

水やり

鉢土の表面が乾いたらたっぷりと水を与えます。

肥料

2月に元肥、6月に追肥、10月に礼肥を施します。肥料は鉢土の全域に均一になるように施します。

人工授粉

雄木から雄花を摘み取り、雌花のめしべの先端(白いひげのような器官)にこすりつけます。1花で10花程度を受粉できます。

摘果

甘く大きな果実を収穫するために、6月ごろに果実を間引きます。目安としては、1果あたりの葉が5枚程度です(葉果比5)。葉が15枚程度ついている枝には3果程度ならせることができます。

収穫

基本的には樹上では果実は成熟しないので、色や硬さでは収穫適期を判断できません。そのため、時期を目安に一斉に収穫します。果肉が赤色の品種は10月下旬、黄色の品種は11月上旬、緑色の品種は11月下旬が目安です(関東地方基準)。果実を持ち上げてひねると収穫できます。

追熟

収穫時の果実は硬くて食べられないことが多いので、追熟させます。リンゴと一緒にポリ袋に入れて15~20℃程度の場所に放置すると6〜12日程度で食べられるようになります。

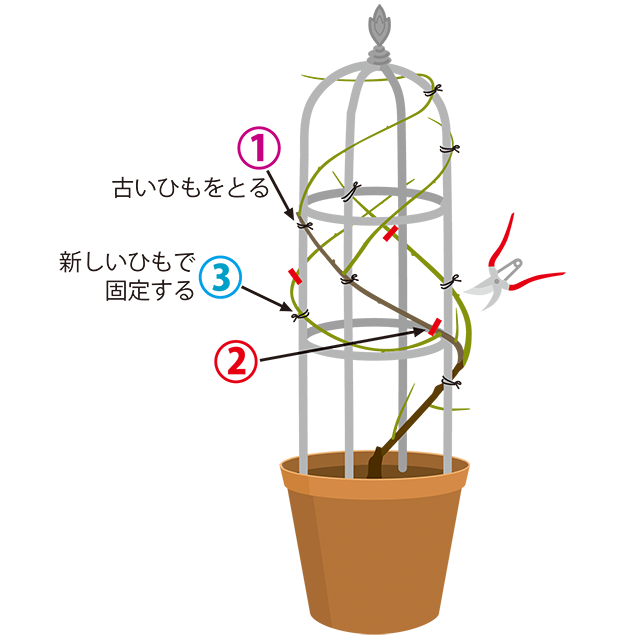

剪定

[手順]

①ひもを切り取る:誘引に使用したひもはすべて切り取ります。同じ場所で何年も固定して枝に食い込むのを防ぐのが目的です。剪定が終わったら③で新しいひもで固定します。

②長い枝は2〜3本に間引く:年を経るごとに枝が先端ばかりに集中して株元付近に枝が少なくなる性質があります。そのため、毎年の剪定では、発生した枝のうち、20cm以上の長い枝については株元に近い2〜3本を残してそれ以外はすべて切り落とし、株元からの枝の発生を促します。20cm未満の短い枝には、3年程度は結実しやすいので切らずに残します。

③ひもで固定する:新しいひもを使って枝をオベリスクに誘引します。針金などは枝に食い込むので控えます。

残した枝は均等になるように配置する。

同じ場所で何年も固定していると、ひもが枝に食い込むので、剪定の際に誘引し直し、別の場所を固定するとよいでしょう。

関連商品

害虫・病気対策

写真を選んで対処薬剤へGO!キウイフルーツ【鉢植え】で適用のある害虫・病気と対処薬剤

害虫

病気

対象の「害虫」と「病気」を防除する薬剤は・・・

KINCHO園芸では、家庭園芸用殺虫剤・殺菌剤・除草剤・肥料のほか、くらしに関連するさまざまな商品を扱っています。

商品の使用に際しては必ず商品の説明をよく読んで、記載内容に従ってお使いください。

2025年7月1日をもちまして住友化学園芸株式会社は「KINCHO園芸株式会社」へ社名変更しました。一部、旧社名商品(画像・動画・音声)および旧社名での情報表記がございますが、順次変更してまいります。