植物栽培ナビもも【鉢植え】の育て方

基本情報

| 科名属名 | |

|---|---|

| 原産地 | |

| 分類 | |

| 栽培のスタート | |

| 日照条件 | |

| 生育適温 | |

| 水やり | |

| 特徴 | |

| 樹高 | |

| 種まき期 | |

| 植えつけ期 | |

| 開花期 | |

| 収穫期 | |

| 植えつけから収穫までの期間 | |

| 開花から収穫までの期間 |

夏から秋にかけて、スーパーの果物コーナーを彩るモモ。じつは多くの方がモモの本当のおいしさを味わえていないかもしれません。というのもモモは熟すほどに甘くなるため、甘味だけ考えれば完熟まで収穫を待つのが理想的ですが、完熟状態では果肉が軟らかくなりすぎて輸送に適さない状態になってしまいます。そのため、糖度が上がりきっていない硬い果実の状態で早採りし、果物コーナーに並べられている傾向にあるのです。

一方、家庭で栽培する場合は輸送を考慮する必要がないため、完熟の状態で収穫してモモが本来もつ甘味を堪能することができます。つまり、モモは家庭で育てる意義が大きい果樹だといえるのです。

モモの種類には、一般的に流通する普通モモ(桃)のほか、果実に毛のないネクタリン(油桃)、果実が扁平なバントウ(蟠桃)など形状で大別すると3種類ですが、果肉の色に注目すると白い白肉種と黄色い黄肉種に分けることもできます。品種でいえば、家庭では少なくとも100程度は入手が可能です。ぜひともお気に入りの品種を見つけて育ててみましょう。

栽培の最大のポイントは病害虫です。果実の表面が非常にデリケートで、無農薬では収穫皆無になることも珍しくありません。病害虫が盛んになる前に収穫が終わる早生の品種を選び、袋かけなどの作業をしつつ、薬剤散布を検討するのが効果的な対処法です。

なお、病気の原因の多くが糸状菌(カビの一種)なので果実や枝葉を水に濡らさないと病気の発生が激減します。鉢植えの置き場を軒下などの雨が当たらない場所に移動させると非常に効果的です。

耐寒性の分類について・・・東京を基準にして、露地で十分に越冬できるものを耐寒性、霜よけや暖房のある室内に取り込まないと越冬できないものを半耐寒性、本格的な温室がないと越冬できないものを非耐寒性として分類しています。

栽培カレンダー

カレンダーは拡大してご覧ください。

準備と植えつけ

準備

使用するもの

・品種名が明記されたつぎ木苗

・苗木の根鉢より一回りほど大きな鉢。6~10号鉢程度(直径18~30cm)。

・市販の「果樹・花木用の土」→基本用土を配合する場合:「野菜用の土」と鹿沼土小粒を7:3で混合した用土

・鉢底石

・鉢底ネット

・土入れ、または移植ゴテ

・支柱(60cm程度)

・ひも(麻ひも、紙ひもなど)

・肥料(用土に肥料が含まれていない場合。粒状肥料「マイガーデン粒状肥料」、「マイガーデンベジフル」などがおすすめ)

・ジョウロ

品種によって性質が異なるので、必ず品種名が明記された苗木を購入しましょう。食味が優れる白肉種の‘あかつき’や適度な歯ごたえが心地よい黄肉種の‘黄金桃’、ネクタリンの‘ファンタジア’などが人気です。根の耐水性が低いので、野菜用の土を使用する場合は3割の鹿沼土をまぜて水はけを改善するのがポイントです。また、連作障害が発生しやすいので、以前モモを植えていた用土は再利用しないようにします。

植えつけ方

[植えつけ]植えつけ適期:関東地方以西 11〜3月

基本的には受粉樹が不要で苗木1本でも実つきがよいですが、‘川中島白桃’や‘白桃’、‘あきぞら’などの品種は花粉が非常に少ないので、受粉樹として花粉が多い‘あかつき’などの品種を別の鉢に植えつけ、近くに置いて育てます。

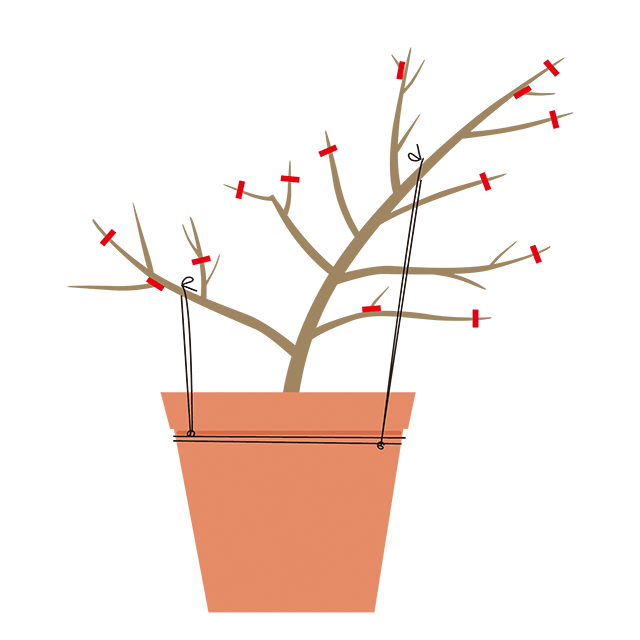

[仕立て]棒苗を植えつけて開心自然形仕立てにする場合

植えつけ時:樹高が高くなりやすいので、開心自然形仕立てがおすすめです。枝分かれしていない棒苗ならつぎ木部から50cm程度の高さで切り詰めて、充実した枝の発生を促します。

植えつけ2~3年目の冬:発生した枝のうち、充実した2~3本を主枝として選び、鉢の縁にひもを巻き、そのひもに別のひもをかけて枝を斜めに方向に引っ張り、左右に広げてバランスよく仕立てます。

植えつけ4年目以降の冬:剪定を参照してください。

支柱を用いて誘引してもよい。

栽培管理

管理

使用するもの

・ジョウロ

・肥料(粒状肥料「マイガーデン粒状肥料」、「マイガーデンベジフル」などの追肥)

・摘果バサミ

・果実袋

・剪定バサミ

摘果する際には、先端が細く加工された摘果バサミを用いると便利です。

剪定する際に切れない剪定バサミを使用すると、切り口がいびつになって木に 残る傷口の癒合が遅れ、病気や枯れ込みが入りやすくなります。剪定バサミは 少々高価でも、よく切れる上等なものを使用するとよいでしょう。

置き場所

春から秋は日当たりと風通しがよく、雨が直接当たらない場所に置くと病害虫が発生しにくいです。

冬は-15~7℃の場所に置きましょう。

水やり

鉢土の表面が乾いたらたっぷりと水を与えます。

肥料

3月に元肥、5月に追肥、9月にお礼肥を施します。肥料は鉢土の全域に均一になるように施します。

人工授粉

花粉が多く、受粉樹が不要な品種は人工授粉も基本的には不要です。一方、‘白桃’などのように花粉が少なく受粉樹が必要な品種は、人工授粉したほうがよいでしょう。花粉が多い‘あかつき’のような品種の花を摘み、花粉が少ない品種の雌しべにこすりつけます。

摘果

甘く大きな果実を収穫するために、5月ごろに果実を間引きます。目安としては1果あたりの葉が30枚程度になるように間引きます(葉果比30)。摘果バサミを用いると便利です。

袋がけ

果実が黒星病や灰星病などの病気やシンクイムシなどの害虫の被害に遭いやすいので、摘果が終わった5月ごろに市販の果実袋をかけて守ります。

収穫

果実袋を外して果皮の色を確認し、全体が色づいた果実だけを収穫します。果実を軽くつかみ、上に引き上げると収穫できます。残った果梗でほかの果実を傷つけないように、剪定バサミなどで切り取ります。

剪定

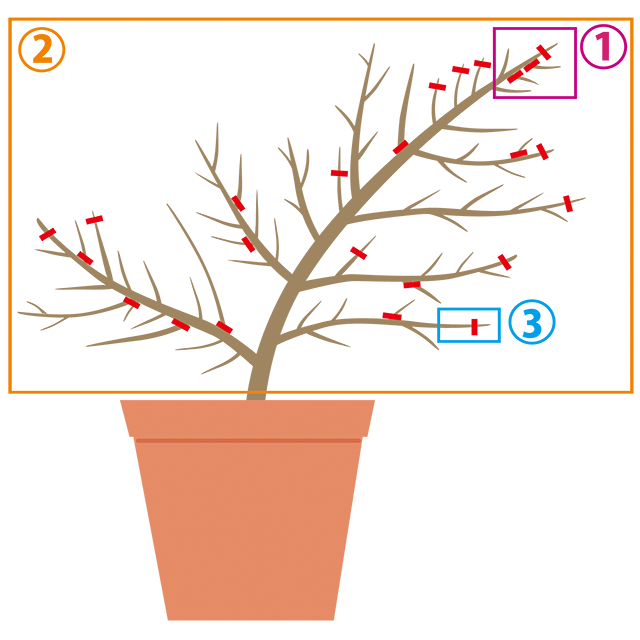

[手順]

①先端の枝を1本に間引く:主枝や亜主枝の先端付近が枝分かれすると骨格となる枝が細くなり、樹勢も弱くなるので、充実した1本だけを残し、ほかはつけ根で間引きます。

②枝の割合は短い枝を7割、長い枝を3割に:混み合った枝や枯れ枝、徒長した枝などの不要な枝をつけ根から間引きます。短い枝に品質のよい果実がなりやすいので、間引いて残る枝の割合を、15cm以下の短い枝(短果枝)が7割、20㎝以上の長い枝(長果枝)が3割にするのが理想的です。

③長い枝は先端を1/3程度切り詰める:20cm以上の長果枝の先端は1/3程度を切り詰めて、翌年充実した枝を発生させます。このとき、小さくて先端がとがった葉芽が枝の先端になるようにすると、よい枝が発生しやくすなります。

なるべく斜めや横向きの枝を残すのが低樹高に仕立てるポイント。

長い枝を切り詰めるとき、枝の先端が小さくとがった葉芽になるように切ると、よい枝が発生しやくすなります。

関連商品

害虫・病気対策

写真を選んで対処薬剤へGO!もも【鉢植え】で適用のある害虫・病気と対処薬剤

害虫

病気

対象の「害虫」と「病気」を防除する薬剤は・・・

KINCHO園芸では、家庭園芸用殺虫剤・殺菌剤・除草剤・肥料のほか、くらしに関連するさまざまな商品を扱っています。

商品の使用に際しては必ず商品の説明をよく読んで、記載内容に従ってお使いください。

2025年7月1日をもちまして住友化学園芸株式会社は「KINCHO園芸株式会社」へ社名変更しました。一部、旧社名商品(画像・動画・音声)および旧社名での情報表記がございますが、順次変更してまいります。