植物栽培ナビヘチマ【地植え】の育て方

基本情報

| 科名属名 | |

|---|---|

| 原産地 | |

| 分類 | |

| 栽培のスタート | |

| 日照条件 | |

| 生育適温 | |

| 水やり | |

| 特徴 | |

| 樹高 | |

| 種まき期 | |

| 植えつけ期 | |

| 開花期 | |

| 収穫期 | |

| 植えつけから収穫までの期間 | |

| 開花から収穫までの期間 |

栽培カレンダー

カレンダーは拡大してご覧ください。

準備と植えつけ

準備

育て方

植えつけ

4月中旬に暖かい場所でタネをまくか、あるいはポット苗を購入します。苗の定植適期は5月上中旬で、本葉が4~6枚展開した頃を目安にします。ただし、年によってはまだ肌寒いこともあるので、株元をマルチングしたり、ビニールキャップをかぶせたりして保温するとよいでしょう。

生育がおう盛なので、庭植えが望ましいですが、できない場合は土がたっぷり入る大型のプランターなどに植えつけます。庭植えでは、植えつけ2週間ほど前に苦土石灰を1m²当たり150gを混ぜ込んでおき、植えつけ時に完熟牛ふん堆肥を1m²当たり2kg、粒状肥料「マイガーデン花・野菜用」、 「マイガーデン植物全般用」を1m²当たり150gを混ぜて苗を植えます。

プランター栽培では、市販の肥料入り野菜用配合土を利用するとよいでしょう。肥料入りの培養土ではないときは、粒状肥料「マイガーデン花・野菜用」、 「マイガーデン植物全般用」を用土1ℓ当たり5g混ぜてから苗を植えます。株間は70~90cm、プランターなら1株が目安です。

仕立て方

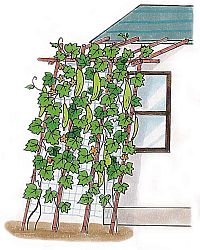

カーテン例

つるは3m以上に伸びます。家のひさしに向けて、あるいはマンションのベランダに丈夫な支柱を立て、間につるもの用ネットを張ります。大きなヘチマがたくさんぶら下がると重くなります。実のへたの部分を、支柱やネットにひもで固定するとよいでしょう。

つるは3m以上に伸びます。家のひさしに向けて、あるいはマンションのベランダに丈夫な支柱を立て、間につるもの用ネットを張ります。大きなヘチマがたくさんぶら下がると重くなります。実のへたの部分を、支柱やネットにひもで固定するとよいでしょう。

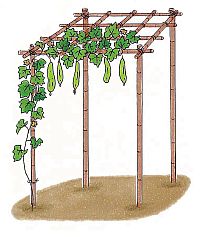

棚作り例

棚の高さは2mぐらいに作ります。市販の支柱や竹を使って約30cm間隔の格子状に組み、しっかりと立てます。あるいは、つるもの用ネットを利用してもよいですが、所々に支柱を入れて補強しておきましょう。

大きなヘチマがたくさんぶら下がると重いので、果実のへたの部分を、ひもで支柱やネットに固定します。

栽培管理

管理

置き場所

日当たりと風通しのよい場所で育てます。葉が大きいので水分の蒸散が激しく、真夏に強い西日が当たると葉がしおれることがありますが、夕方に水やりをすれば回復します。なお、ヘチマは連作障害を起こしやすいので、前年にウリ科植物を植えた土には植えないことが大切です。

水やり

表土が乾いたらたっぷりと水やりします。ただし、過湿には注意します。

肥料

植えつけ時に元肥として、粒状肥料「マイガーデン花・野菜用」、 「マイガーデン植物全般用」を1m²当たり150gを土に混ぜておきます。植えつけから2週間後から8月中旬までは月1回、粒状肥料「マイガーデン花・野菜用」、

管理のポイント

カーテン仕立てでは、定植時に摘心し、子づる(わき芽)を発生させ、ネットに絡ませていきます。やがて子づるから孫づるが自然に伸びてきますが、葉が込み合うようであれば取り除きます。

棚作りでは、早く親つる(主茎)を棚上に届かせるために、親づるが棚上に届くまでは、各節から発生する子づる(わき芽)をかき取ります。親づるが棚上に届いたら、芽先を摘心し、子づるを2~3本伸ばしましょう。はじめは子づるがまんべんなく棚上に広がっていくように誘引するのがコツです。子づるがある程度広がったあとは、放任で構いません。

なお、ヘチマは食用、タワシ、化粧水にと、さまざまな利用法がありますが、それぞれ目的によって収穫時期が異なります。食用にするには、繊維が硬くならない若い果実のうちに収穫します。着果してから10~14日が目安です。タワシには9月上旬、果実が黄ばみ、つるが茶色く変わってきた頃が収穫適期です。化粧水を取るときは、9月15日~20日がよいでしょう。

ふやし方

茶色くなった果実を収穫した後、黒くてつやのあるタネを採取して乾燥保存し、来年用に供します。

関連商品

害虫・病気対策

写真を選んで対処薬剤へGO!ヘチマ【地植え】で適用のある害虫・病気と対処薬剤

害虫

病気

対象の「害虫」と「病気」を防除する薬剤は・・・

KINCHO園芸では、家庭園芸用殺虫剤・殺菌剤・除草剤・肥料のほか、くらしに関連するさまざまな商品を扱っています。

商品の使用に際しては必ず商品の説明をよく読んで、記載内容に従ってお使いください。

2025年7月1日をもちまして住友化学園芸株式会社は「KINCHO園芸株式会社」へ社名変更しました。一部、旧社名商品(画像・動画・音声)および旧社名での情報表記がございますが、順次変更してまいります。