植物栽培ナビクレマチス(新・旧両枝咲き)の育て方

基本情報

| 科名属名 | |

|---|---|

| 原産地 | |

| 分類 | |

| 栽培のスタート | |

| 日照条件 | |

| 生育適温 | |

| 水やり | |

| 特徴 | |

| 樹高 | |

| 種まき期 | |

| 植えつけ期 | |

| 開花期 | |

| 収穫期 | |

| 植えつけから収穫までの期間 | |

| 開花から収穫までの期間 |

主な品種紹介

テッセン(テッセン系/原種)

四季咲き/花径5〜10cm/草丈(つる長)2〜3m

四季咲き/花径5〜10cm/草丈(つる長)2〜3m

中国原産の原種。テッセンをクレマチスの総称としていることもあるが、テッセンは、クレマチスのなかの1種に過ぎない。テッセンは幻のクレマチスといわれ、なかなか見ることができず、大輪系の園芸品種の総称としてテッセンの呼び名が定着してしまっていた。しかし近年は、正真正銘のテッセンが流通するようになり、区別がしやすくなった。雄しべが花弁化しており、基本的にタネはできない。成長しながら節々に次々と花を咲かせていくのが特徴。

‘ジャックマニー’(遅咲き大輪系)

四季咲き/花径8〜12cm/草丈(つる長)3〜4m

四季咲き/花径8〜12cm/草丈(つる長)3〜4m

1863年、ジョージ・ジャックマン親子が作出。4〜6弁の剣弁花。生育旺盛なうえに多花性で、成長しながら次々と花を咲かせる。イギリスでは、クレマチスといえば本品種をさすほどにポピュラーな品種。濃紫色の花は、遠くからでも目をひく。つるが長く伸びるので、アーチやフェンスなどでダイナミックに仕立てたい。

※「 」内は国内での通常流通名。‘ ’内が正式な品種名。

「アークティック・クィーン」(‘エビツー’/早咲き大輪系)

四季咲き/花径15~18cm/草丈(つる長)2~2.5m

四季咲き/花径15~18cm/草丈(つる長)2~2.5m

1994年にレイモンド・エビソン氏が作出。八重咲き品種の白花はいくつかあるが、この品種はほかの同系統のなかでも開花がやや遅いものの、開花の最中に2番花の花枝が側枝から伸び出すため次から次へと花が咲く。非常に多花性なので、今後の注目品種に値すると期待されている。純白でボリュームがある花は、遠目でもよく目立つ。生育も旺盛なので、アーチやフェンスに仕立てて楽しんでみたい。ただし、幼苗時の生育が緩慢なため、流通量が少ないのが残念なところ。

「フランチスカ・マリア」(‘エビポ008’/早咲き大輪系)

四季咲き/花径15~18cm/草丈(つる長)2~3.5m

四季咲き/花径15~18cm/草丈(つる長)2~3.5m

2005年、レイモンド・エビソン氏とM.N.オレセン氏によって作出された青紫色のボリュームがある八重咲き品種。今までにないほど生育が旺盛で、ぐんぐんと伸びて花が次々と咲く。1番花が終わりかけたら早めに剪定しておくと、2番花は房咲きとなってより多数の花が楽しめる。立体的に花が咲くので遠くからでもよく人目をひき、庭植えのほか鉢植えにも向く。なお、前出の‘アークティック・クィーン’と一緒に混植すると、花色の組み合わせを楽しめ、利用度が高い。

‘キャロライン’(遅咲き大輪系)

四季咲き・花径9〜12cm/草丈(つる長)1.5〜2.0 m

四季咲き・花径9〜12cm/草丈(つる長)1.5〜2.0 m

1990年、バリー・フレットウェル氏が作出。咲き始めはややサーモンピンクがかった花は、咲き進むに従って退色していく。花弁の中央にやや濃いめの中筋が入る。花色のグラデーションが個性的で、開花中はひと株なのに異なった品種が咲いているかのように見える。花弁数も花によって4〜6と変化する。多花性で次々と花を咲かせる、丈夫で手間いらず。

‘ホワイト・プリンス・チャールズ’

四季咲き・花径6〜10cm/草丈(つる長)1.5〜2.5 m

四季咲き・花径6〜10cm/草丈(つる長)1.5〜2.5 m

2007年、杉本公造氏が紹介。咲きはじめはやや藤色味を帯びた白い花は、咲き進むにしたがって白花へと変化していく。‘プリンス・チャールズ’に由来する中輪の花は、花姿、開花習性がよく似ており、つるを伸ばしながら次々と咲いていく多花性品種。横向き、あるいはやや下向きに咲く花は、ほかのクレマチスと一緒に植えると、花色のグラデーションが映えて全体がよくまとまって見える。

‘プリンスチャールズ’(遅咲き大輪系)

四季咲き・花径6〜12cm/草丈(つる長)2.0〜3.0 m

四季咲き・花径6〜12cm/草丈(つる長)2.0〜3.0 m

1976年、アリスター・カイ氏が作出。ラベンダーブルーの中輪の花が、次々と咲く品種。よく似た品種はいくつがあるが、花弁の裏側に赤紫系の中筋が入るのが特徴。ぐんぐんと成長する丈夫で育てやすいおすすめの品種のひとつ。秋に紹介した‘ホワイト・プリンス・チャールズ’と一緒に植えると、クレマチスの色のグラデーションを楽しむこともできる。鉢植えに限らず、ポールやフェンスなど、幅広い楽しみ方ができる。

‘白万重’(フロリダ<テッセン>系)

四季咲き・花径6〜10cm/草丈(つる長)2.0〜3.0 m

四季咲き・花径6〜10cm/草丈(つる長)2.0〜3.0 m

春に紹介した「テッセン」の枝変わり。やや緑がかった乳白色で、つるを伸ばしながら節々の腋に、ひとつずつ花を咲かせていく。本品種の花形は八重咲きではなく万重咲きと呼ばれ、花弁が次々と中心から展開して咲き進む。そのため、1輪の花の寿命は、一カ月近くにおよぶ。微妙な花色とさまざまな花の大きさが一時に楽しめることから、特に女性での人気が高い。テッセンとの混植でコンビネーションが楽しめ、また、バラを合わせてポールやオベリスクに誘引しても見栄えがする。

栽培カレンダー

カレンダーは拡大してご覧ください。

準備と植えつけ

植えつけ方

3〜5月の生育状況

3月は、冬の休眠から目覚め、クレマチスが生育を始める時期です。枯れたように見えるつるの節々から、つるよりも太く大きな新芽を出して、生育が始まります。

4月になると、そのつるはぐんぐんと伸長し、中、下旬ごろにはつるの先端部に蕾が見えはじめて、早咲き大輪系のなかには、開花する品種もあります。

5月は開花の最盛期。さまざまな品種が花を咲かせるクレマチスのトップシーズンです。

3〜5月の管理作業

植えつけ

クレマチスは丈夫で育てやすい植物ですが、幼苗(苗木)のうちはやや弱いので、十分に根が広がって株がしっかりしてから、鉢や庭へ本格的に植えつけて楽しみましょう。1年間は鉢植えで育てて、株作りをするのが基本です。

よい苗を選ぶ

鉢底から根が少し見えていて、ポリポットの壁をつかんだときに、ペコペコ凹まず、株元やつるから太い芽が出ている株を入手しましょう。

小苗の植えつけ

2.5号(口径7.5cm)ポットでも販売していますが、できるだけ3号(口径9cm)ポット以上の苗を入手するのがおすすめです。3.5号(口径10.5cm)や4号(口径12cm)ポットは準開花株なので、親株として扱いましょう。親株も同様に植えつけますが、伸びてきたつるは斜め上に向かって誘引し、花を楽しむこともできます。

開花株の植えつけ

4〜5月ごろ、開花株の鉢が出回ります。こうした株は多くの場合、鉢内に根がいっぱいになっているので、このままでは十分な生育が期待できません。花後に庭植えにするか、1~2回り大きな鉢に植え替えましょう。

鉢植えの場合

入手した開花株より、1〜2回りぐらい大きな鉢に植え替えます。クレマチスは根の再生力が弱いので、根を切られるのを嫌がります。根は丁寧に取り扱いましょう。

用土は水はけと水もちのよいものを選びます。市販のクレマチス培養土なら手軽に利用できます。

また、クレマチスは生育が旺盛な植物なので、しっかりと元肥を入れてガッチリとした株に育てましょう。株の大きさにもよりますが、粒状肥料「マイガーデン花・野菜用」、「マイガーデン植物全般用」を用土1ℓ当たり5gを、用土とよく混ぜて植えつけます。

庭植えの場合

根鉢よりも2〜3回りほど大きな植え穴を掘り上げ、クレマチスがしっかりとした株に育つように、腐葉土や堆肥などの有機物と、1㎡当たり150gの粒状肥料「マイガーデン花・野菜用」、「マイガーデン植物全般用」を施してから、株を植えつけます。

植えつけのポイント

クレマチスの株は、地中にひと節を埋めるように深植えすると、株元からたくさんのつるが出て株立ちになり、根も多く出て、たくさんの花を咲かせることができます。

6~8月の生育状況

6月中旬ごろまで、遅咲き大輪系の花が次々と開花します。そのままにしておくと結実してしまうので、四季咲き性の性質を生かして2番花を咲かせるためには剪定し、新芽を動かせるようにします。品種にもよりますが、剪定から約1カ月後には2番花が咲いてきます。

剪定後に伸びはじめたつるは、改めて誘引作業が必要です。また、花後に剪定したつるを利用したさし木も可能で、何かと作業が多い時期といえます。6~8月の管理作業

植えつけ

適期ではないので、特別に植えつけは行ないません。ただし、購入したばかりの株の根が鉢やポリポット内でパンパンに張っていたら、すぐに植えつけましょう。

<植えつけのポイント>

この時期の植えつけでは、根鉢を崩さないことがポイント。1~2回りほど大きな鉢へ植えるか、庭植えにします。

9〜11月の生育状況

9月上旬はまだ暑さが続くものの、秋から冬への準備をしている時期です。新旧両枝咲きには四季咲き性があるので、軽く剪定しておくと、10〜11月にも再び花を楽しむことができます。晩秋になると、伸びながら充実してきているつるの節々には、来春に開花するであろうプックリとした芽ができつつあります。

葉はできるだけ青々としたまま保ちたいので、11月まではしっかりと葉がついているように管理するのがコツです。

9〜11月の管理作業

植えつけ

早春に植えつけるケースが一般的ですが、晩秋も植えつけ作業が可能です。最近では秋植え植物として、植えつけを推奨する園芸店もみられるようになりました。春の残ったポット苗ではなく、新しいラベルの苗を見つけたら、ぜひ秋からのスタートにも挑戦してみましょう。

植えつけの方法は春に準じます。

なお、秋の植えつけは、庭植えは避け、鉢植えにして管理します。

12〜2月の生育状況

12月上旬ごろは、まだ完全に休眠しているわけではなく、株が充実している時期です。枯れたように見えるつるでも、よく見れば充実した節には、ぷっくりと丸い芽ができつつあります。

1月に入ると寒さも厳しくなるものの、冬芽の充実が進み、やがて2月には剪定などの作業ができるようになります。休眠期とはいえども、徐々に作業がふえてくる時期です。

植えつけ

2月ごろより、苗の販売が始まります。3月の植えつけに準じ、品種名の書かれたラベルがついている株で、太い芽がついたものを入手しましょう。今年の最新品種などの販売が始まるのもこの時期。また、珍しい品種もこの時期なら流通数も多いので、見つけたら入手しておくとよいでしょう。小さな苗は1年間は鉢植えで育ててから、庭植えにするようにします。

栽培管理

管理

3~5月の日常の管理

水やり

生育が一番旺盛な時期です。極端に水切れさせると生育がストップしたり、大きな花が次々と咲かなくなることもあります。八重咲きタイプはときとして、花が開花する前にしぼんでしまうこともあります。土の表面が乾いてきたら、水をたっぷりと与えましょう。葉をぐったりさせないよう、心がけることが大切です。特に、蕾がついている株は、土の乾き具合をこまめにチェックします。夕方でも葉がぐったりしていたら、たっぷりと水やりしましょう。

置き場所

クレマチスは日当りのよい場所を好むので、少なくとも半日以上は日がよく当たる場所に置いて管理しましょう。半日陰でも生育しますが、ひょろひょろと間のびしたり、花つきが悪くなるので注意します。さらに、風通しがよいことも、大切な条件のひとつです。

鉢植えのクレマチスを地面に直接置くと、鉢底から伸びてきた根が地中に張ってしまい、移動させられなくなることがあります。必ず鉢台に置いて管理しましょう。

肥料

新・旧両枝咲きのクレマチスは、年内に2回、3回と剪定するごとに新しいつるを伸ばして花を咲かせるので、肥料切れさせないことが大切です。2〜3カ月に1回は、粒状肥料「マイガーデン花・野菜用」、「マイガーデン植物全般用」を、庭植えでは1m²当たり150g、鉢植えでは用土1ℓ当たり5gを株元にばらまいて施します。同時に、月2回ぐらいは、液体肥料も施しましょう。「マイガーデン液体肥料」、「花工場原液」を庭植えには500倍、鉢植えには1000倍に薄めて施します。

花がら切り

傷んだ花、終わった花は、早めに花首から切り取って、タネができないように注意します。

剪定

新・旧両枝咲きのクレマチスは四季咲き性があるので、花がら切りだけしておいても、2回目、3回目の花が咲きません。花がら切りも大切な作業ですが、全体の花数の7〜8割が咲き終わったら剪定して、次の花を咲かせる準備をしましょう。切ったつるについた蕾や開花中の花は、花瓶やコップにさして、切り花として楽しみましょう。

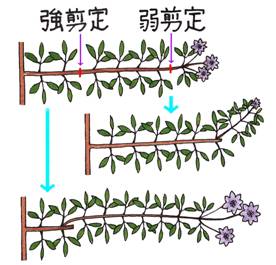

<弱剪定と強剪定の違い>

剪定する位置によって、弱剪定は剪定後20~30日で新芽が伸び、やや小輪の花が咲きます。

強剪定は剪定後30~40日で新芽が伸びて大輪の花が咲きます。

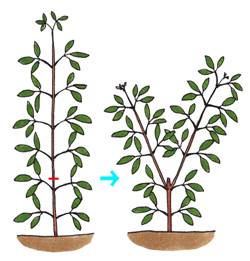

株づくり

小苗のクレマチスにとって、大切な株づくりの季節です。つる1本だけを伸ばしてしまうと、たくさんの花を咲かせることが難しいので、最初の1年は株づくりに専念しましょう。つるが6〜7節伸びたら、2〜3残して剪定します。再度、新芽が伸びてきたら同じように剪定します。遅くても5〜6月までに、2回は剪定するとよいでしょう。

誘引

つる性植物のなかでもクレマチスは、葉柄を支柱などに絡みつかせることで自身を支えて、成長していきます。放置するとあちこちに絡みついて手に負えなくなるので、早めに全体のバランスを見ながら、つるをこまめに誘引していきます。

ふやし方

クレマチスはさし木でふやすのが一般的です。4月下旬〜7月下旬にかけて、今年伸びたつるのやや堅くなった部位を、2節ずつに切りそろえてさし穂にします。さし穂の下部の葉は取り除き、さし穂の下部の切り口に、植物成長調整剤「ルートン」を薄くまぶしてから、必ず下の節を土に埋めるように清潔な用土にさします。

約30〜50日で発根するので、3号(口径9cm)鉢に植え替えます。なお、種苗登録されている品種は、営利目的にふやすことを禁止しているので、注意しましょう。

6~8月日常の管理

水やり

生育が旺盛な時期です。極端に水切れさせると生育がストップしてしまうので注意します。

また、この時期は葉がよく茂っているので、梅雨で雨がたくさん降っても葉で雨が遮られてしまい、根の周囲の土に水がしみこんでいないことがあります。株元の周囲の土に水がかかっているかチェックして、乾いている場合は水やりをしましょう。特に庭植えの株の場合は、株回りをよく観察して、水切れさせないようにしてください。

置き場所

3~5月と同様、少なくとも半日以上は日がよく当たる、風通しのよい場所に置いて管理しましょう。

ただし、株元に直射日光が当たると地温が上昇して株が傷むことがあります。クレマチスの周辺にトレニアやペチュニアなど、根が浅く張るタイプの1年草を植えておくとよいでしょう。

肥料

3~5月と同様、2~3カ月に1回、粒状肥料「マイガーデン花・野菜用」、 「マイガーデン植物全般用」を、庭植えでは1m²当たり150g、鉢植えでは用土1ℓ当たり5gを株元にばらまいて施します。同時に、月2回ぐらいは、液体肥料も施しましょう。「マイガーデン液体肥料」、「花工場原液」を庭植えには500倍、鉢植えには1000倍に薄めて施します。なお、梅雨が明けた夏は、成長が緩やかになります。施肥の回数は上記の半分ほどに減らしましょう。液体肥料の場合は濃度をさらに2倍ほどに薄めるとよいでしょう。

花がら切り

傷んだ花、終わった花は、早めに花首から切り取って、タネができないように注意します。

剪定

3~5月と同様、全体の花数の7~8割が咲き終わったら剪定して、次の花を咲かせる準備をしましょう。切ったつるについた蕾や開花中の花は、花瓶やコップにさして、切り花として楽しみましょう。

株づくり

3~5月に小苗だった株も、剪定をしたことで、つる数がふえていることでしょう。今のびているつるは、来春に花を咲かせる枝に成長するので、大切に扱ってください。なお、株に力があると、さっそく花を咲かせる株も出てきて喜ばしいものです。しかし、花は楽しみのために少しだけ残し、多くは摘み取ったほうが、その後の生育が促されます。

誘引

3~5月と同様、つるを放置するとあちこちに絡みついて手に負えなくなるので、早めに全体のバランスを見ながら、つるをこまめに誘引していきます。

ふやし方

7月下旬までは、さしきでふやすことができます。作業は3~5月編と同様です。 ただし、種苗登録されている品種は、営利目的にふやすことを禁止しているので、注意しましょう。

3~5月編の時期にさした後は、1~2カ月経っているので、そろそろ鉢穴から根が見えていることでしょう。3号(口径9cm)ぐらいの大きさの鉢に、1本ずつ丁寧に植え替えていきます。用土は、市販のクレマチス培養土で構いません。いずれにしてもそのまま育て続けるより、このタイミングで植え替えたほうが、その後の成長がはるかによくなります。

9月~11月の日常の管理

水やり

1日1〜2回の水やりから、土の乾き具合によって水やり回数を調整していき、庭植え、鉢植えともに、土の表面が乾いたら、たっぷり水やりをするのを基本とします。土の乾き具合はこまめにチェックするようにしましょう。

置き場所

日当りのよい場所を好むので、半日以上は日が当たる場所を選んで管理します。

また、秋には台風の襲来もあるので、天気予報をよくチェックして、株が傷まないように注意しましょう。鉢植えは暴風雨が当たらない場所へ移動させるか、小振りなものは室内へ取り込むのが安全です。

肥料

つるを次々と伸ばして成長していくので、肥料切れさせないことが大切です。9月中旬ごろになったら、粒状肥料「マイガーデン花・野菜用」、「マイガーデン植物全般用」を庭植えでは1m²当たり150g、鉢植えでは用土1ℓ当たり5gを株元にばらまいて施します。同時に株を充実させたい時期でもあるので、液体肥料「マイガーデン液体肥料」、「花工場原液」を庭植えには500倍、鉢植えには1000倍に薄めたものを、月2回程度、施します。

花がら切り

傷んだ花、咲き終わった花は、早めに花首から切り取って、タネをつけさせないように注意します。

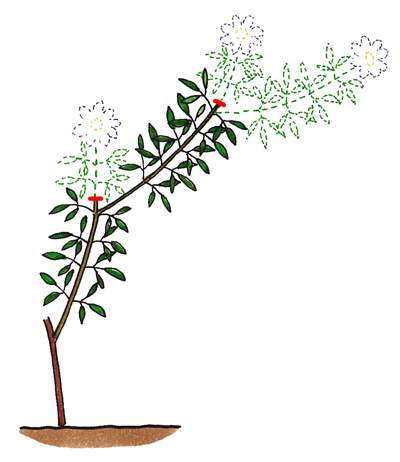

秋によい花を咲かせる剪定

四季咲き性の強いタイプは、秋にも花を楽しむことができます。春、夏に続けて、秋にもぜひよい花を咲かせて楽しんでみましょう。

一番花が咲いて剪定し、その後に伸びたつるに二番花が咲きます。さらにつるが伸びたら、その先端から1/3の位置で剪定すると、再び伸びたつる先に花が咲きます。このように調節して、秋バラとともに秋クレマチスを咲かせて楽しむことができます。

秋の花後の剪定

一番花、二番花が咲いた後は、その次の花を咲かせるために強めに切り戻す剪定をしますが、三番花の後は、花首を切る程度の剪定に止めます。三番花の後も気温が高ければ剪定してもよいのですが、寒さに向かう時期に入っていると、その後伸びた芽が寒さで傷んでしまうからです。ムダにつるを伸ばすぐらいなら、そのままにして伸びたつるを充実させるようにしましょう。

誘引

伸びてきたつるは、こまめに誘引しましょう。伸ばしっぱなしに放置すると、まだ好き勝手に伸びてしまう時期です。つる同士が絡み合わないように注意し、早めの作業を心がけます。

ふやし方

この時期には特別な作業はありません。

12~2月の日常の管理

水やり

土の表面が乾いたら、水やりを行ないます、暖かな日の午前中に、週1〜2回を目安にたっぷりと水を与えましょう。霜柱が立ち上がると土の表面が崩れて、根が露出してしまうことがあるので注意します。

なお、クレマチスは寒さに強い植物ですが、つると根のつけ根がダメージを受けないように注意します。この時期に株元に腐葉土でマルチングすると安心です 。

置き場所

休眠期の間は、特に置き場所は選びません。葉が落ちて枯れているように見えて処分してしまわないようにすることが大切です。寒さに弱いと思って室内へ取り込んで生育させてしまうと休眠できずよくありません。戸外の寒風が吹きつけず、霜柱が立ちにくい場所に置いて管理しましょう。

肥料

1月〜2月上旬にかけて、寒肥として粒状肥料「マイガーデン花・野菜用」、「マイガーデン植物全般用」を庭植えでは1m²当たり150g、鉢植えでは用土1ℓ当たり5gを株元にばらまいて施します。寒肥を休眠期に施しておくと、根の生育に効果があるので、ぜひ作業して欲しいものです。

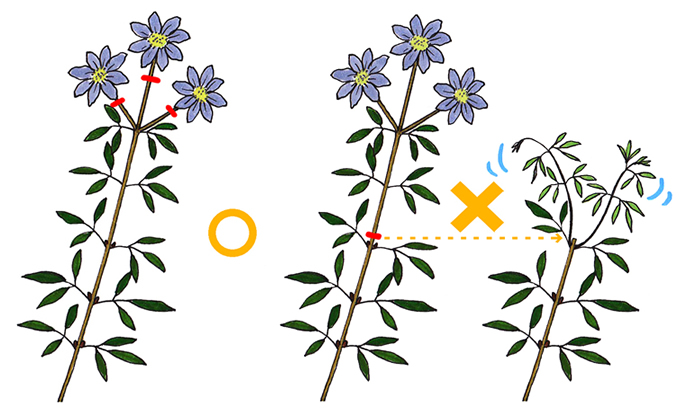

剪定

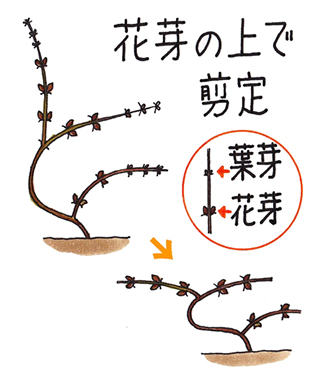

春によい花を咲かせるために剪定します。まず、誘引を軽くほどいて、全体のバランスを見ながら剪定しましょう。剪定は、丸く太ったよい芽の上で切るのが基本ですが、つるを伸ばしながら花芽をつくっていくこともあるので、むしろ全体のバランスを見てから、よい芽を選んで切ることをおすすめします。

やや細身の芽でも春に伸びれば花が咲きますが、枝数が少ない場合のみ残してください。枝数が多い場合は、細い芽は残さず剪定します。

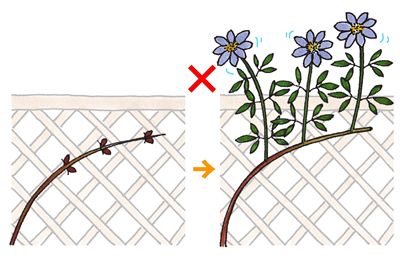

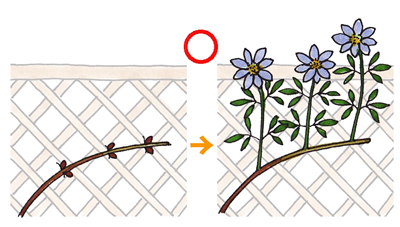

誘引

剪定と同時に誘引を行ないます。ラティスやオベリスクなどの先端まで誘引してしまうと、旧枝(前年に伸びたつる)から新芽が伸びて、宙にゆらゆらしてしまいます。開花する位置を考えて、ラティスやオベリスクの先端より20〜30cmぐらい下を目安に誘引するとよいでしょう。なお、つるの誘引は、ラティスやオベリスクの全体に花が咲くように、つるを配するように心がけます。

ふやし方

この時期には特別な作業はありません。

害虫・病気対策

写真を選んで対処薬剤へGO!クレマチス(新・旧両枝咲き)で適用のある害虫・病気と対処薬剤

害虫

病気

対象の「害虫」と「病気」を防除する薬剤は・・・

KINCHO園芸では、家庭園芸用殺虫剤・殺菌剤・除草剤・肥料のほか、くらしに関連するさまざまな商品を扱っています。

商品の使用に際しては必ず商品の説明をよく読んで、記載内容に従ってお使いください。

2025年7月1日をもちまして住友化学園芸株式会社は「KINCHO園芸株式会社」へ社名変更しました。一部、旧社名商品(画像・動画・音声)および旧社名での情報表記がございますが、順次変更してまいります。