植物栽培ナビクレマチスの育て方

基本情報

| 科名属名 | |

|---|---|

| 原産地 | |

| 分類 | |

| 栽培のスタート | |

| 日照条件 | |

| 生育適温 | |

| 水やり | |

| 特徴 | |

| 樹高 | |

| 種まき期 | |

| 植えつけ期 | |

| 開花期 | |

| 収穫期 | |

| 植えつけから収穫までの期間 | |

| 開花から収穫までの期間 |

ピックアップ品種

アーマンディー(アーマンディー系・原種)

1.jpg)

一季咲き/花径 3〜6cm/草丈(つる長)5〜8m

中国、ミャンマー、ベトナムに自生する原種。常緑性。早春、節々に2〜5輪ずつの花を咲かせる。花には遠くからでもわかる強い芳香がある。生育旺盛で、グングンとよく伸びる。流通するのは実生株が多く、微妙に違う花形のなかからお気に入りを選ぶ楽しみがある。アーチやフェンスなど、幅広く楽しめる。鉢植えより、庭植えにしてダイナミックに仕立てると魅力が倍増する。

モンタナ‘ルーベンス’(モンタナ系)

一季咲き/花径 5〜7cm/草丈(つる長)3〜5m

中国に自生する野生種、モンタナ種の選抜種といわれる。淡いピンク色の4弁の花を、つるの節々に数輪ずつ咲かせていく。花つきがよく、時として花で株が覆われてしまうほど。甘い香りも魅力の一つ。

前出のアーマンディーがまず咲き、続いてモンタナ系の品種が開花して、春の庭を絶え間なく彩る。

丈夫で育てやすいので、鉢だけではなく、庭でもモンタナ‘ルーベンス’のたっぷりの花を楽しみたい。

カザグルマ(早咲き大輪系・原種)

一季咲き/花径 10〜20cm/草丈(つる長)2〜3m 撮影:今井秀治

日本、朝鮮半島の、人里周辺の湿潤な土地の斜面などに自生する原種。4〜6月に、白から覆輪を含む紫色の大輪の花を上向きに咲かせる。現在見られる大輪園芸種の交配親として、イギリスに渡った。

環境省のレッドデータブックでは、準絶滅危惧種に指定されている。奈良県大宇陀市の自生地は、国の天然記念物に指定されているほか、千葉県船橋市では市の花に指定されている。

天塩(てしお/早咲き大輪系)

一季咲き/花径 8〜10cm/草丈(つる長)1.5〜2.5m

1957年に金子裕氏が作出。古くから流通し、人気が高い。ラベンダーブルーの重ねのよい八重咲きで、ちょこんと乗ったような茶褐色の花芯がワンポイントになっている。咲き始めはやや濃い色で、咲き進むにしたがって、淡い色へと変化していく。大輪系としてはやや小ぶりだが、八重咲きとしては非常に花つきがよく、花期には多数の花が株一面を覆うほど。

アンスンエンシス(コンナータ系・原種)

1.jpg)

一季咲き/花径 3〜4cm/草丈(つる長)3〜4m 撮影:今井秀治

中国に自生する常緑性の原種。生育旺盛で丈夫。ぐんぐんとよく伸び、春から秋の間に伸びたつるの節々に、12〜2月ごろ、数輪ずつ花が咲く。鉢植えでも栽培できるが、ガーデンでダイナミックに育てるのがおすすめ。つるが伸びすぎる傾向にあるので、梅雨が明ける前に1回剪定をしコンパクトにまとめつつ、つる数をふやしておくとよい。

シルホサ(シルホサ系・原種)

一季咲き/花径 1.5〜2.5cm/草丈(つる長)2〜3m 撮影:今井秀治

地中海沿岸地方から小アジアに自生する原種。いくつかの園芸品種が流通している。夏に休眠し、秋に入ると一気に目覚めて10月ごろに1回、たくさんの花が咲き、その後は成長しながらパラパラと初夏まで咲き続ける。冬〜春の間に成長するという、ほかのクレマチスにはないライフサイクルをもつ。花後にできる果球は銀白色に輝き、魅力的で、冬のガーデンになくてはならない種類。

カートマニー‘ジョー’(フォステリー系)

一季咲き/花径 3〜5cm/草丈(つる長)0.5〜2.0m

1985年、Taylor氏が作出。6弁の白い小輪の花が、オフグリーンから純白に変化する美しい品種。節々に数輪ずつ花をつけ、開花時には株が花で覆われてしまうこともしばしばある。パセリのような葉は硬く、常緑性で、花がない時期でも株姿を楽しむことができる。カートマニー系のなかでも丈夫で育てやすく、流通量も多い。

ペトレイ(フォステリー系・原種)

一季咲き/花径 2〜3cm/草丈(つる長)0.5〜1.5m

ニュージーランドに自生する原種。小さな緑色の星を散りばめたような花が咲く。花芯の黄色とのコントラストも見ばえする。クレマチスらしからぬ芳香がある。つるは伸びにくく絡まらないので、リング支柱などでサポートをするほか、ハンギングバスケットや壁掛けポットに仕立てることもできる。

栽培カレンダー

カレンダーは拡大してご覧ください。

準備と植えつけ

植えつけ方

3〜5月の生育状況

個性的な種類が多い旧枝咲きのクレマチスですが、気温の上昇とともに急に芽が動き出し、葉が展開すると同時に開花するものが多く見られます。

3月から原種や園芸品種の個性的な小・中輪の開花が始まり、4〜5月になると大輪系の品種が咲き始め、さまざまな種類の花を楽しめる時期になります。

初夏になると、ナパウレンシスなどは休眠に入るというように、生育のようすには差が出てきます。

6〜8月の生育状況

早春に花が咲いた大半の品種は、成長期に入り、ぐんぐんとつるを伸ばします。旧枝咲きのクレマチスは基本的に、この時期に旺盛に生育し、来季に花を咲かせるために充実を図ります。一部の品種では、株の充実具合によっては、つる先に花を咲かせるものもあります。その反面、近年の温暖化の影響もあってか、一部の品種ではさっそく生育が鈍るものもあります。

シルホサ系は7月中旬ごろ、ナパウレンシスは6月ごろから、徐々に休眠に入り、夏は枯れたような状態になります。

9〜11月の生育状況

春に開花する一般的な種類は、生育期から充実期を経て、休眠期に入る大事な時期になります。一方、シルホサ系はそろそろ休眠から目覚めて、成長、そして開花を迎えます。11月になると冬咲きの系統は開花直前になり、種類によって生育状況はさまざまです。

12〜2月の生育状況

12月上旬ごろ、旧枝咲きのクレマチスは、まだ完全に休眠しているわけではなく、株が充実してきている時期でもあります。大半のクレマチスは休眠に入る時期ですが、なかには12月中旬から開花するアンスンエンシスやナパウレンシスなどは、1月いっぱいまで花を楽しむことができます。

1月に入ると休眠している落葉性タイプは、剪定やつるの整理の時期になります。

栽培管理

管理

3〜5月の管理作業

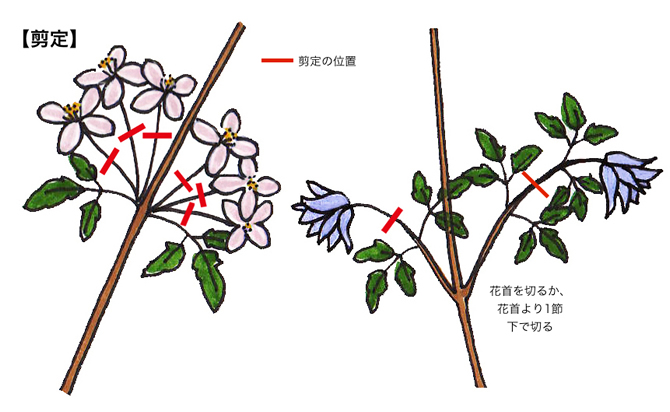

剪定

花期の後半になったら、できれば花が散る前を見計らって、花首を切るか、あるいは1節だけつけて剪定します。花がら切り程度の剪定になるので、弱剪定や無剪定と呼ばれています。

剪定後に伸びてきたつるを大切に管理すると、翌シーズンにはより多くの花を期待できます。しかし、つるが旺盛に伸びすぎて困る場合には、つるに葉がついている部分を残して短めに切り戻すことも可能です。

冬に開花するシルホサ系は、4月下旬までにつるを中剪定しても、翌冬の開花に影響しません。ナパウレンシスなどの剪定は、3月までに行ないましょう。

このように、ひとことで旧枝咲きのクレマチスといっても、系統によって最終剪定の時期が異なるので、注意が必要です。

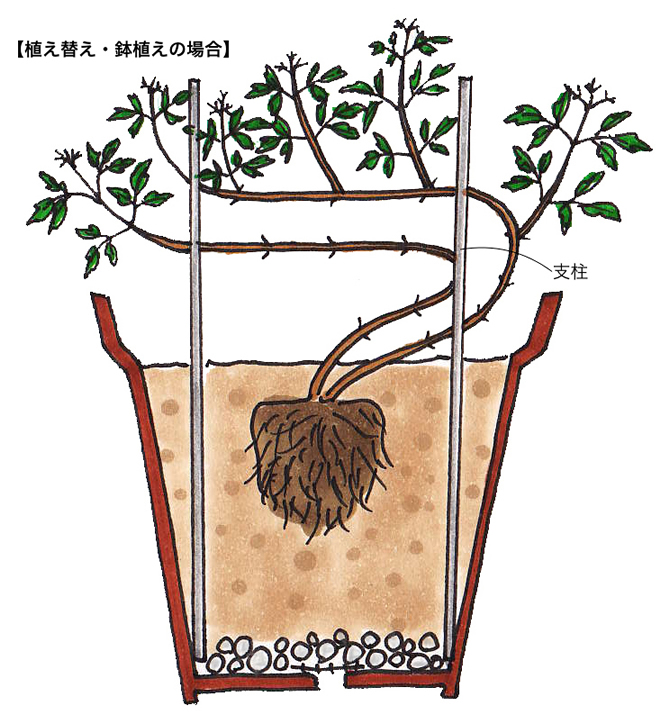

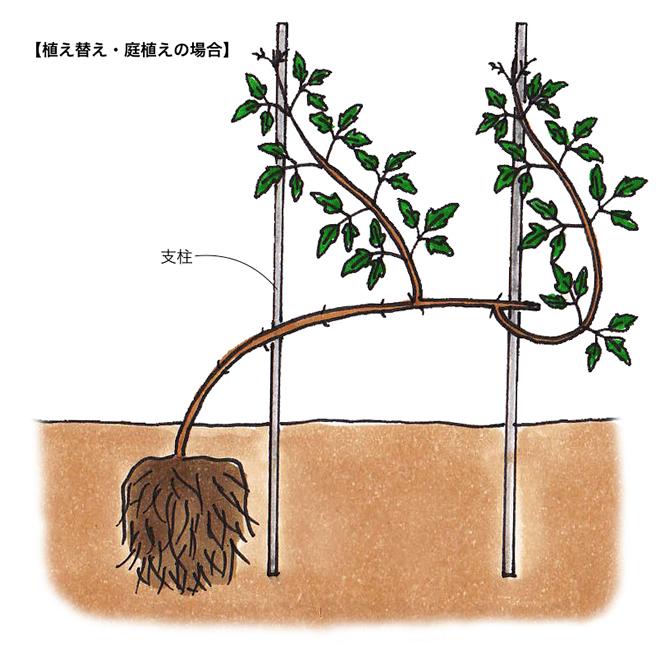

植え替え

旧枝咲きのクレマチスは冬の間に植え替えることも可能ですが、購入した鉢仕立ての株は、根詰まり気味であるものが多く見られます。花後の剪定と同時期に、根鉢より1〜2回りほど大きな鉢に植え替えましょう。「12〜2月の植えつけ時」と同様に、株元から1〜2節が埋まるように深植えにするのがコツです。

なお、根鉢は乱暴に扱わないようにしましょう。また、開花済みの鉢植えの株であれば、花後に庭へ植え替えることも可能です。

日常の管理

置き場所

旧枝咲きのクレマチスは、日当たりのよい場所を好むので、少なくても半日以上は日がよく当たる場所で管理をしましょう。半日陰でも生育しますが、ヒョロヒョロと間伸びしたり、花つきが悪くなることがあります。さらに、風通しがよいことも、生育に欠かせない条件のひとつです。

旧枝咲きのクレマチスは、日当たりのよい場所を好むので、少なくても半日以上は日がよく当たる場所で管理をしましょう。半日陰でも生育しますが、ヒョロヒョロと間伸びしたり、花つきが悪くなることがあります。さらに、風通しがよいことも、生育に欠かせない条件のひとつです。

鉢植えのものを、地面に直接置いておくと、鉢穴から伸び出した根が地中にもぐって張ってしまい、鉢を移動できなくなることがあります。鉢を置く場所が土の上ならば、必ずスタンドなどを用いるようにしましょう。

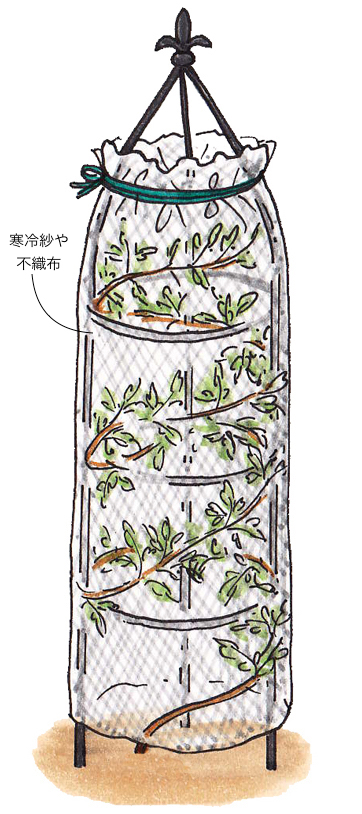

また、早春咲きの種類は、寒さには強いものの、蕾や花はデリケートで、咲きかけの蕾に寒風が当たって傷んでしまうことがあります。3月ならまだ雪や寒風の心配があるので、必要に応じて、寒冷紗や不織布をかけて保護するなど工夫しましょう。

水やり

生育が盛んな時期です。くれぐれも水切れに注意しましょう。極端に水切れさせると生育がストップしてしまったり、花が本来の特徴をもって咲かないことがあります。

鉢植えでは、土の表面が乾いたら、たっぷりと水を与えましょう。5月の連休ともなれば、日中は暑いぐらいの日もあります。朝水やりをしても、夕方にチェックしてみて葉が垂れていたら、再び水を与えましょう。

肥料

旧枝咲きのクレマチスは、伸びたつるの大半に、翌年花を咲かせる性質があります。グングンと株を生長させるためにも、肥料切れさせないことが大切です。2〜3カ月に1回は、粒状肥料「マイガーデン植物全般用」を、庭植えでは1m²当たり150g、鉢植えでは用土1ℓ当たり5gを株元にばらまいて施します。同時に月2回ぐらいは、液体肥料も施しましょう。「マイガーデン液体肥料」や「花工場原液」を庭植えには500倍、鉢植えには1000倍に薄めて施します。「ベジフル液肥」を使う場合は、庭植え、鉢植えともに500倍に薄めて施しましょう。

花がら切り

傷んだ花や咲き終わった花は、散る前をねらって早めに切り取り、タネができないように注意します。特に、房状になって咲く種類は、終わった花が散って花房のなかに潜り込んでしまうと、風通しが悪化し、病気発生の原因になるので注意します。

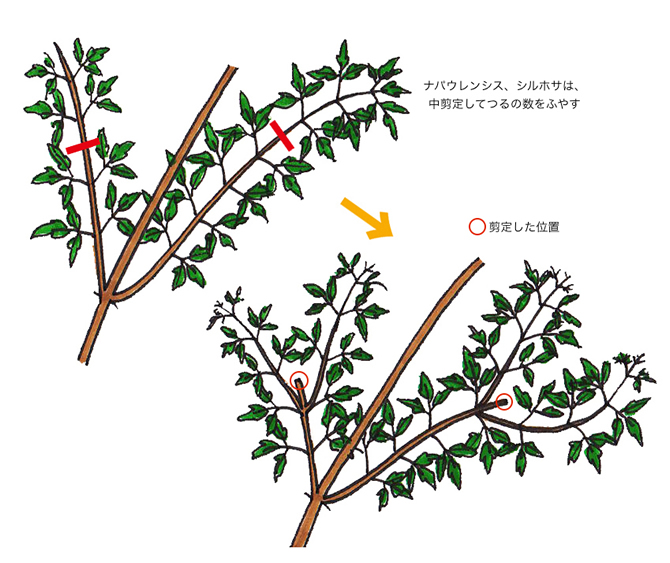

株づくり

花後すぐの剪定は花や花首を切るだけの弱剪定ですが、花後約1〜2カ月後を目安に、それまでに伸びたつるを、いったん中剪定しておくと、枝数がふえ、花数は多くなります。伸びすぎて株が暴れるのを防ぐためにも、ぜひ株づくりを行いましょう。

誘引

つる性植物のなかでもクレマチスは、支柱などに葉柄を絡ませながら自身を支えて伸びていきます。放任するとあちらこちらに絡みついてしまい、手に負えなくなることがあります。常に全体のバランスを見ながら、つるをこまめに誘引していきましょう。

ふやし方

旧枝咲きのクレマチスもさし木でふやすことができます。4月下旬〜7月下旬にかけて、今年伸びたつるのやや堅くなった部位を、2節ずつに切りそろえてさし穂にします。さし穂の下部の葉は取り除き、下部の切り口に、植物成長調整剤「ルートン」を薄くまぶしてから、必ず下の節を土に埋めるよう、清潔な用土にさします。

種類や品種にもよりますが、約30〜50日で発根するので、3号(口径9cm)鉢に植え替えます。なお、種苗登録されている品種は、営利目的にふやすことを禁止しているので、注意しましょう。

6〜8月の管理作業

基本、「新旧両枝咲き(6〜8月)」に準じます。

| 置き場 | 3~5月に引き続き、半日以上は日がよく当たる、風通しのよい場所に置きます。ただし、株元に直射日光が当たると地温が上昇して株が傷むことがあるので、クレマチスの株元にトレニアやペチュニアなど、根が浅く張るタイプの1年草を植えておくとよいでしょう。 |

|---|---|

| 水やり |

生育が旺盛なこの時期に、極端な水切れをさせると生育が停止してしまいます。 また、この時期は、よく茂った葉が雨を遮ってしまい、株元の土に水がしみこんでいないことがあります。株元の土の湿り具合をチェックして、乾いている場合は水やりをしましょう。特に庭植えの場合は、株回りをよく観察し、水切れに注意します |

| 肥料 |

3~5月と同様、2~3カ月に1回、粒状肥料「マイガーデン花・野菜用」、 「マイガーデン植物全般用」を、庭植えでは1m²当たり150g、鉢植えでは用土1ℓ当たり5gを株元にばらまいて施します。 同時に月2回ぐらいは、液体肥料「マイガーデン液体肥料」、「花工場原液」を庭植えには500倍、鉢植えには1000倍に薄めて施します。 なお、梅雨明け後は成長が緩やかになります。施肥の回数は上記の半分ほどに減らし、液体肥料の場合は濃度をさらに2倍ほどに薄めるとよいでしょう。 |

| 花がら切り | 傷んだ花、終わった花があれば、早めに花首から切り取って、タネができないように注意します。 |

| 剪定 |

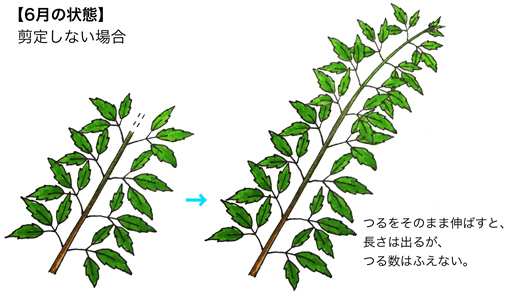

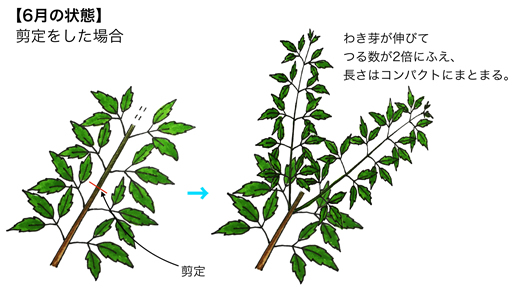

3〜5月に花後の剪定をした株は、新たにつるが伸びているはずです。このまま伸ばしても構いませんが、晩秋までの間に、伸びすぎて終始がつかなくなるものもあります。 春に開花した株は6月上旬ごろまでに、今年伸びたつるを半分ぐらいの長さに切っておきましょう。つる数もふえ、来年の花数がぐっとふえます。 なお、小苗も同様に、つるを半分ぐらいの位置で切り、枝数をふやしておきます。

つるをそのまま伸ばすと、長さは出るが、つる数はふえない。

わき芽が伸びてつる数が2倍にふえ、長さはコンパクトにまとまる。 |

| 誘引 |

旺盛につるが伸びる時期なので、こまめに誘引しましょう。そのまま放置すると、好き勝手な場所に絡まってしまいます。何本かのつる同士が絡まり合うと、ほどけにくくなることもあります。 コツは、トレリスやオベリスクなどの全体に、バランスをよく誘引すること。また、つるは水平より斜め上に誘引します。つるを下向きにすると、花がつきにくくなることがあります。 |

| ふやし方 |

7月下旬まで、さし木でふやすことができます。今年伸びたつるのやや堅くなった部位を、2節ずつに切りそろえてさし穂にします。さし穂の下部の葉は取り除き、下部の切り口に、植物成長調整剤「ルートン」を薄くまぶしてから、必ず下の節を土に埋めるよう、清潔な用土にさします。 種類や品種にもよりますが、約30〜50日で発根するので、3号(口径9cm)鉢に植え替えます。なお、種苗登録されている品種は、営利目的にふやすことを禁止しているので、注意しましょう。 |

9〜11月の管理作業

基本、、「新旧両枝咲き(9〜11月)」に準じます。

| 置き場 | 半日以上は日が当たる場所に置きます。また、秋には台風の襲来もあるので、鉢植えは暴風雨が当たらない場所へ移動させるか、小振りなものは室内へ取り込むのが安全です。 |

|---|---|

| 水やり |

庭植え、鉢植えともに、土の表面が乾いたら、たっぷり水やりをするのを基本とし、土の乾き具合によって水やり回数を調整します。 フォステリー系は花芽分化の時期になります。晩秋から乾かしぎみに管理すると花芽の発生が促されるので、水やりの回数を控え、表土が乾いたのを確認してから、数日後に水やりをするように心がけましょう。 |

| 肥料 |

9月中旬ごろ、粒状肥料「マイガーデン花・野菜用」、「マイガーデン植物全般用」を庭植えでは1m²当たり150g、鉢植えでは用土1ℓ当たり5gを株元にばらまいて施します。 また、休眠期前に株を充実させたい時期なので、同時に液体肥料「マイガーデン液体肥料」、「花工場原液」を庭植えには500倍、鉢植えには1000倍に薄めたものを、月2回程度、施します。 冬に成長するシルホサ系やコナータ系は成長期に入り、つるを次々と伸ばすので、夏と同様に施して、肥料切れさせないことが大切です。 |

| 花がら切り | シルホサ系など秋、冬から咲き始める系統の、傷んだ花、咲き終わった花は、早めに花首から切り取って、タネをつけさせないように注意します。 |

| 剪定 |

春に開花する一般的な種類は、この時期に剪定すると、翌春の花が咲かなくなるので控えましょう。 シルホサ系など秋、冬から咲き始める系統は、すでに蕾をもっているので、剪定は行ないません。伸びすぎて終始がつかなくなりそうであれば、その部分のつるだけカットします。 |

| 誘引 | 秋までに伸びてきたつるは、こまめに誘引しましょう。つる同士が絡み合わないように注意し、早めの作業を心がけます。特に成長期に入る系統は、こまめな誘引が欠かせません。 |

| 苗の入手 |

一部の品種は、ごく少量ながら、秋に小苗が流通するようになりました。最近では春よりも晩秋に植えつけたほうが、春からの芽の動きがよいといわれています。機会があれば入手して、秋から栽培をスタートしてみましょう。小苗はまず鉢植えにして栽培します。つるはカットせず、そのまま植えつけましょう。 なお、植えつけの方法は、「春の管理作業」に準じます。

2年生苗が流通する。まず鉢植えにして育てる。植えつけ時につるはカットしなくてよい。 |

| ふやし方 | この時期にできる作業はありません。 |

12〜2月の管理作業

剪定

旧枝咲きのクレマチスの剪定は、休眠期の時期に行ないます。よい花を見るためには、丸く大きな芽(花芽)を残し、細くとがった芽(葉芽)は切ってしまっても構いません。つるが充実していれば、先端近くまで丸い芽がついているはずなので、つるの先端部分を少し切り戻す程度の弱剪定にします。

幼苗の場合は、丸い芽がついていないことがあるので、つるの長さの1/2程度まで切り戻します。新芽が出る位置が低くなるよう心がけると、バランスのよい株姿に成長します。

また、秋・冬咲きの種類で、花後に新芽が伸びてきていたら、そのまま伸ばしてしまっても構いません。しかし、シルホサ系などでは、伸びてきたつるの長さの1/2程度まで剪定しておくと枝数がふえて、こちらも株姿がよくなります。

1.jpg)

苗の入手

旧枝咲きのクレマチスの苗は、2月ごろから販売が始まります。品種名が書かれたラベルつきの株で、太い芽がついているしっかりとした株を選びましょう。また、鉢底穴をチェックして、根が見えている苗が理想的です。なお、今年の新品種が販売されるのもこの時期です。流通量が少ない品種もあるので、希望の品種がある場合は、早めに見つくろっておきましょう。

植えつけ

入手した苗は、できるだけ早めに植えつけます。株元から1〜2番目の節まで埋まるように深植えにすることがポイントです。

入手した苗が小苗の場合は、1年間は鉢で栽培したのちに、3〜5月に庭植えにするようにします。

1.jpg)

日常の管理

置き場所

旧枝咲きのクレマチスのうち落葉性の種類は休眠中なので、特に置き場所は選びません。むしろ、葉が落ちて枯れているように見えるので、処分してしまわないように注意しましょう。また、寒さに弱いと思って室内へ取り込んでしまうと、暖房の暖かさで新芽が活動を始めてしまうこともあります。落葉性の種類は戸外の寒風が当たらない場所で管理しましょう。

常緑性の種類は寒さに強いものの、雪や寒風が苦手です。積雪がある地域などでは、株に不織布をまいたりして、防寒対策を行ないます。

水やり

鉢土の表面が乾いたら、水やりを行ないます。週に1〜2回を目安に、鉢穴から流れ出てくるまでたっぷり水を与えましょう。

また、この時期は霜が立ち上がることで、庭植えの株の根が露出してしまうことがあるので、特に秋に植えつけたばかりのものは注意が必要です。株元にマルチングを施したりして、根の露出を防ぎましょう。

なお、庭植えの株への水やりは不要ですが、晴天が続き乾きすぎるようであれば、地表に一時的に水がたまるぐらい、たっぷり水やりをします。

肥料

1〜2月上旬にかけて、寒肥として粒状肥料「マイガーデン植物全般用」を庭植えでは1m²当たり150g、鉢植えでは用土1ℓ当たり5gを株元にばらまいて施します。寒肥を休眠期に施しておくと、根の生育に効果があり、春からの新芽の生育も促されるので、ぜひ作業して欲しいものです。

剪定と誘引

剪定は、「【12〜2月の管理作業】の[剪定]の項目」を参考にしてください。

剪定に引き続き、誘引を行ないます。花芽の位置を確認しながら、開花したときにラティスやフェンス、オベリスクなど全体が花に覆われるよう、バランスを見ながらつるを配置して誘引します。

ラティスやフェンス、オベリスクともに、最初の誘引では、必ず一方向に定めて誘引しておくと、後日つるを外すときにも作業しやすくなります。

ふやし方

この時期には特別な作業はありません。

関連商品

害虫・病気対策

写真を選んで対処薬剤へGO!クレマチスで適用のある害虫・病気と対処薬剤

害虫

病気

対象の「害虫」と「病気」を防除する薬剤は・・・

KINCHO園芸では、家庭園芸用殺虫剤・殺菌剤・除草剤・肥料のほか、くらしに関連するさまざまな商品を扱っています。

商品の使用に際しては必ず商品の説明をよく読んで、記載内容に従ってお使いください。

2025年7月1日をもちまして住友化学園芸株式会社は「KINCHO園芸株式会社」へ社名変更しました。一部、旧社名商品(画像・動画・音声)および旧社名での情報表記がございますが、順次変更してまいります。

1.jpg)