目次

知っておきたい園芸情報 - 園芸コラムトマトにつきやすい虫とは?害虫が発生したときのサインと防除方法

トマトは家庭菜園で人気が高い野菜の一つです。しかし、せっかく育てたトマトに害虫が発生して台無しになった方もいるのではないでしょうか。おいしいトマトを育てるためには害虫対策が欠かせません。

本記事ではおいしいトマトを育てるために、トマトにつきやすい害虫の種類、駆除方法などを紹介します。

トマトに害虫が発生したときのサイン

トマトに害虫がつくと特徴的な症状があらわれます。ここでは、トマトに害虫が発生した際の代表的なサインを紹介します。

トマトの果実に穴が開いた

トマトの果実に開いた小さな穴は、タバコガ・オオタバコガの幼虫によるものです。タバコガ・オオタバコガの幼虫は果実に頭から潜り込んで果実の中身を食い荒らすのが特徴です。果実を食い荒らされるため収穫が不可能になります。

葉っぱに白い筋ができた

葉っぱにできた子どもの落書きのような不規則な白い筋は、ハモグリバエの幼虫によるものです。葉っぱの中を食い荒らしながら成長し、食害の跡が不規則な白い筋として残るところが特徴です。落書きのような筋から「エカキムシ」と呼ばれることもあります。

ハモグリバエの幼虫は、発生が少ない場合果実に被害はおよぼしませんが、株の成長が妨げられるため枯れることもあります。

葉っぱの裏に小さな粒がついている

葉っぱの裏に黒色や白色の小さな粒がついているときは、アブラムシやコナジラミが集団発生しています。アブラムシやコナジラミは葉っぱや果実の汁を吸います。1匹当たりの被害は大きくありませんが、集団発生した場合は被害が無視できなくなるでしょう。

果実に褐色のかさぶたのようなものができた

果実にできた褐色のかさぶたのようなものは、アザミウマによるものです。アザミウマはトマトの果実から汁を吸いますが、ほかの害虫のようにストロー状の吸管をさしこむのではなく、口を押し当てて果実の組織を壊しながら吸汁するため、吸汁のあとがかさぶたのようになります。

アザミウマは小さい虫のため吸汁の被害はそれほど深刻ではありませんが、ウイルス病を媒介することもあるため注意が必要です。

トマトが透けていてやわらかい

トマトが透けていてやわらかいのはカメムシによるものです。針状の管を刺して果実の汁を吸います。食べられた部分はスポンジ状になり、腐敗したり奇形になったりするほか、カメムシのにおいもつくため、収穫できなくなります。

トマトにつきやすい害虫の種類

トマトにはどのような害虫が発生するのでしょうか。トマトに発生しやすい代表的な害虫を紹介します。

タバコガ・オオタバコガ

タバコガ・オオタバコガは、幼虫がトマトの果実に潜り込んで中身を食べます。果実に5mm前後の穴があき、穴から暗褐色の糞が出ます。成長すると約4cmにもなり、食べる量が増えます。食害される果実は1つだけでなく次々に襲われるため、発生数が少ない場合でも被害が大きくなりがちです。

また、食べられるのは果実だけではありません。つぼみを食べられて花が咲かなくなるほか、枝や茎の中を食べられることもあります。枝を食べられると、食べられたところから上部が枯れるため、被害が大きくなります。

|

発生時期 |

7~10月(特に8~9月に被害が目立ちます)幼虫が発生する梅雨入り前~梅雨前半に散布。 |

|

駆除方法 |

よく観察し、幼虫を捕殺します。果実に侵入される前は殺虫剤の散布が有効です。自然派なら住友化学園芸のSTゼンターリ顆粒水和剤 を数回散布します。化学殺虫成分を使わず天然成分を使用し、環境への影響も少なく、有機農産物栽培(有機JAS)の害虫退治にもより安心して使えます。果実に侵入されると薬剤が効かなくなるため果実ごと取り除きます。 |

ハモグリバエ(エカキムシ)

※画像はトマトの画像ではありません。

ハモグリバエ(エカキムシ)は、葉っぱの中に卵を産み付けます。ふ化した幼虫は、葉っぱの中でトンネルを掘るように進みながら葉を食い荒らすため、葉っぱに落書きのような白い筋が残るところが特徴です。果実は食べられませんが、食害がひどくなると株の生育が悪くなります。

|

発生時期 |

5~10月 |

|

駆除方法 |

殺虫剤の散布が有効ですが、世代交代が早く同じ殺虫剤を使うと抵抗性が高まるため、複数種類の殺虫剤を使ったほうがよいでしょう。 食害跡の先端に幼虫がいるため、その部分を押しつぶして退治します。 |

アザミウマ

アザミウマは、トマトの花に多く被害をもたらしますが果実からも汁を吸う害虫です。多くの害虫のようにストロー状の管を刺すのではなく、口を押し当てて唾液を流し込み、植物の組織を破壊しながら吸汁します。そのため、果実が褐色に変色、あるいはかさぶた状になります。

|

発生時期 |

5月中旬~9月中旬 |

|

駆除方法 |

咲き終わった花がらがアザミウマの発生源になるため、花がらを頻繁に摘み取ることが大切です。防虫ネットによる予防も効果があります。発生した場合は長期間効果が続く浸透移行性剤を使うとよいでしょう。 |

アブラムシ

アブラムシは、葉っぱや果実にストロー状の管を刺して汁を吸います。体が小さいため、発生数が少ない場合は被害も小さく気付きにくいですが、大量発生すると無視できなくなります。また、モザイク病を媒介することもあるため注意が必要です。発生場所には白い脱皮殻が着くので、いつも意識しておきます。暖冬で雨が少ない年は発生が多くなります。

|

発生時期 |

4~7月、9月中旬~10月中旬 |

|

駆除方法 |

多くの薬剤で効果がありますが、効果が長く続く浸透移行性剤の使用がおすすめです。キラキラした光を嫌うため、5cm四方のアルミホイルを紐で枝にぶら下げたり、自然派薬剤ではアーリーセーフを発生初期に5日間隔でたっぷり散布。化学合成薬剤ではオルトランDX粒剤を定植時に1g/株、1回のみ散布可能です。 |

カメムシ

カメムシは果実に管を刺して汁を吸う害虫です。若い果実は吸汁された部分が変形したり、落果したりすることもあります。果実が熟している場合は吸汁された部分が腐敗するほか、食べると異臭がするため収穫ができません。果実だけでなく新芽や茎・葉っぱも食害します。

|

発生時期 |

4~10月 |

|

駆除方法 |

(薬剤を繰り返し散布します。)発生数が少ない場合は箸などで取り除く方法もあります。移動性が高いため、見つけたらすぐに駆除することが大切です。 *ベニカ水和剤がナス・キュウリの適用病害虫名にはカメムシが含まれていますが、トマトにはカメムシが含まれておりませんので、薬剤散布は表記できないと思います。 |

コナジラミ

コナジラミは、トマトの葉っぱの裏に体長1mmの白い小虫が群生しており、触れると虫が飛び交います。寄生して汁を吸うため、葉緑素が抜けて成長に影響をおよぼします。大量発生すると株が枯れることもあるほどです。また、コナジラミの排泄物にすす病が発生したり、ウイルス病を媒介したりすることもあります。

発生時期 | 5~10月上旬 |

駆除方法 | 周辺の除草を徹底し、住処をなくします。薬剤が有効ですが、発生初期に自然派薬剤ならアーリーセーフ、化学合成薬剤ならベニカXファインスプレーを葉裏を中心に散布します。さなぎや卵には効果がないため繰り返し散布しなければなりません。効果が持続する浸透移行性剤をうまく利用しましょう。また、トマトを購入する際にはよく観察して、コナジラミが寄生していないことを確認しましょう。 *ベニカ水和剤を2,000~4,000倍に希釈して、使用液量100~300ml/㎡とし、3回以内の散布なら可能です。 |

トマトにつく害虫を防ぐための予防方法

トマトに害虫から守るためには予防が大切です。ここでは、おもな予防方法を3点紹介します。

薬剤を散布する

トマトは人気が高いため、野菜用に販売されている殺虫剤の多くはトマトにも効果があります。また、トマトに発生しやすい害虫に対して、特に効果が高い薬剤も販売されています。

薬剤を購入する際は、トマトとミニトマトで薬剤の適用や使用方法が異なることがあるため、ミニトマトと間違えないようにしましょう。

また、薬剤を使う際は害虫に抵抗性をもたせないように、同じ種類の薬剤を繰り返し使わないことが大切です。複数種類の薬剤をローテーションで使うようにしましょう。

防虫ネットで防ぐ

トマトの株をネットなどで覆い、物理的に害虫を寄せ付けないことも効果的です。特に、小規模な家庭菜園なら簡単に覆えますし効果も高いでしょう。

防虫ネットを使う際は、目が細かいと小さな害虫も防げます。トマトに発生する害虫は小さな虫も多いため、網の目は0.4mm以下がおすすめです。ただし、目が細かすぎるとその分通気性が悪くなり、植物の成長が悪くなることもあるため注意が必要です。

コンパニオンプランツを植える

コンパニオンプランツとは、隣同士に植えるとお互いに好影響を与える植物です。トマトの場合は、バジルが代表的なコンパニオンプランツです。バジルのにおいで害虫が近寄りにくくなります。また、バジルが土の水分量を適切な状態に保つため、トマトの甘みが強くなるメリットがあります。

バジル以外では、ニラやネギもトマトのコンパニオンプランツです。どちらも強いにおいで害虫を遠ざける効果などがあります。

害虫からトマトを守るための効果的なアイテム

トマトを害虫から守るためには薬剤の散布が効果的です。ここでは、トマトにおすすめの殺虫剤を3種類紹介します。

ハイスペックな殺虫殺菌スプレー「ベニカVフレッシュスプレー」

ベニカVフレッシュスプレーは、害虫に即効性があり、長く効く点が特徴です。症状の拡大を防ぐ治療と感染自体を防ぐ予防の2つの役割を併せもっています。殺虫・殺菌成分は植物に浸透移行するので、雨に濡れても効果が続くこともメリットです。例えば、アブラムシへの持続効果は約1ヵ月あるほか、薬剤抵抗性害虫にも効果があります。

トマトはもちろん、トマト以外の野菜や花、庭木など幅広い植物に使えるため、1本あればなにかと便利に使えるでしょう。

アブラムシ類、コナジラミ類、うどんこ病に対して、収穫前日まで、3回まで使用可能です。

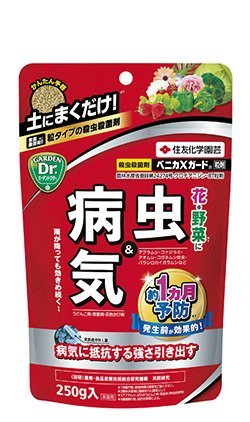

病気に抵抗する強さも引き出す「ベニカXガード粒剤」

ベニカXガード粒剤は植え付けの際に土に混ぜたり、植え付け後に株の根元にばらまいたりすることで、成分が根から吸収されて葉っぱのすみずみまで効果が浸透します。アブラムシへの効果は約1ヵ月です。アブラムシだけでなく、コナジラミやハモグリバエ、アザミウマなどもしっかり退治します。

アブラムシ類に対しては5g/株を散布します。定植後(但し、収穫前日まで)3回以内とします。

コナジラミ類に対しては10g/株を散布します。定植時1回のみ散布できます。

総使用回数は4回以内(育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計3回以内)を守りましょう。

病害の防除に使用する場合、発病後では十分な効果が得られないため、発病前に使用してください。

害虫を防ぐだけでなく、バチルス チューリンゲンシス(B.t. 菌)の力によりトマトの抵抗力を上げて病気を防ぐ効果もあります。

ハモグリバエの産卵をも抑制!「ピュアベニカ」

ピュアベニカはスプレータイプの特定防除資材です。散布しておくと、ハモグリバエの産卵を抑えられるほか、アブラムシやハダニ、コナジラミの予防と退治にも効果的であるため、トマトに適した特定防除資材でしょう。また、病気を予防するほか、植物の抵抗力を高める効果も期待できます。

ピュアベニカは国産食酢からできた食品100%のスプレーのため、食べる直前まで何回でもスプレーできる点も魅力です。

本品は食酢ですが、食用ではなく植物の病害虫防除用にご使用ください。

まとめ

栽培環境を整えることがいちばん大切です。まずは風通しをよくしましょう。風通しが悪いと、病気にかかりやすくなります。風通しを良くした植え付けの間隔などを意識すると、植物表面の湿度が低下して、病原菌の活動を抑えることができます。

次に日当たりをよくしましょう。日当たりが悪いと軟弱に育ち、病害虫に対する抵抗力が落ちて病気にかかりやすくなったり、害虫が付きやすくなったりします。

支柱にビニールを張って株の雨避けをするだけで、一挙に病害虫被害が激減します。マルチングシートを敷いていないと、雨や水やりの水滴が泥の跳ね返りとともに葉裏に付着して、気孔から病原菌が侵入していきます。

昔の農家は株元の雑草を抜いたあとは、株元に敷いて、泥の跳ね返り防止と、次の雑草が発芽しないようにしていました。

トマトに害虫が発生すると、果実に穴が開いたり、葉っぱに白い筋ができたりします。トマトを育てていて違和感があった場合は、これらの症状が出ていないか確認しましょう。症状がわかれば害虫の種類も特定できるため、害虫に合わせた駆除方法を選びます。

また、害虫を予防するには防虫ネットで防ぐほか、薬剤の散布も有効です。住友化学園芸の「ベニカVフレッシュスプレー」「ベニカXガード粒剤」「ピュアベニカ」はトマト栽培に適した薬剤と特定防除資材です。上手にこれらのアイテムを利用して、おいしいトマトを育てていきましょう。