目次

知っておきたい園芸情報 - 園芸コラムトマトの葉っぱでわかる病気と対策!斑点や白・黒・黄の変色は異常?

家庭菜園の定番であるトマトは、苗からだとビギナーでも比較的育てやすく、人気の高い野菜です。

トマトを育てるなかでは、葉っぱに斑点や変色が生じるなどの異変を感じることがあるかもしれません。作物に生じる病気には多くの種類があるため、異変の原因が何か、どのような対策をしたら良いか悩む方もいるでしょう。

ここでは、トマトの葉っぱに現れた症状別に、トマトに発生する病気や対策について解説します。

トマトの葉っぱに斑点が出た場合のおもな病気と対策

トマトの葉っぱに、ぽつぽつと斑点ができることがあります。どの病気かを判断するためには、斑点の色がポイントになるでしょう。

ここでは、葉っぱに斑点ができている場合に疑われる病気を紹介します。

斑点病

斑点病は、最初に下方の葉っぱに小さな褐色の斑点ができる病気です。その後、斑点が拡大して徐々にその中央に穴が開いていき、病気が進行すると上方の葉っぱにも症状が広がります。

発病した葉っぱを放置すると落葉し、周囲の葉っぱにも被害がおよぶ可能性があるため、見つけたらすぐにその葉っぱを取り除きましょう。

考えられる原因 | 病原は糸状菌(かび)。雨や結露を介して、葉っぱの気孔・水口から病原菌が侵入し発生する。さらに、発病した葉っぱ上に形成された胞子が風雨によって飛散し、次々に伝染する。 |

対策 | 発病前は、苗を育てるポットや使用する道具をしっかりと消毒する、石灰をまくなどが対策として有効。発病後は、初期のうちに薬剤を散布し、落ち葉を含めて発病した葉っぱをすべて取り除く。 また、土壌の排水性と風通しを良くし、肥料を適量与える。 |

黒斑細菌病

黒斑細菌病では、葉っぱや茎に黒褐色の小さな斑点が多数発生し、その周囲が淡い黄色になります。斑点が葉っぱの縁に沿って生じたり、育ち始めた果実のがく部分にも生じたりするのが特徴です。

|

考えられる原因 |

病原は細菌。雨が降り続いたときや湿度が高いときに発生する。 |

|

対策 |

発病前の対策では、苗を育てるポットや道具を清潔にする。また、葉っぱが濡れたままで芽かきや収穫などを行なうと、傷口を作り感染のもととなるため避ける。発病株を取り除く。 |

トマトの葉っぱが変色した場合のおもな病気と対策

病気によって、トマトの葉っぱの色が変わってしまうことがあります。その際は、葉っぱの様子を観察することで、どのような病気かを判断しやすくなります。

トマトの葉っぱを変色させる病気を5つ紹介するので、確認しておきましょう。

うどんこ病

その名のとおり、うどん粉を振りかけたように葉っぱ全体が白っぽくなる病気です。うどん粉のように見えるのは白いかびで、最初は葉っぱがうっすらと白くなる程度ですが、やがて粉をまぶしたように濃くなっていきます。

かびの繁殖が進むと、光合成が阻害されて生育不良になり、最終的には枯れてしまうこともあります。

考えられる原因 | 株が弱っている。病原は糸状菌(かび)で、空気伝染する病気。乾燥した環境下で多く発生する。 |

対策 | 発病前は、肥料や薬剤の散布により対策できる。発病後は、発病部位をすべて速やかに取り除き、薬剤を散布する。 |

モザイク病

葉っぱや花弁に、モザイクのように見える濃淡のまだら模様ができる病気です。このほかには、葉っぱの委縮や黄化などが見られるほか、そばかすのような斑点が生じる場合もあります。

モザイク病には治療法がないため、被害が拡大しないように早めに対処しましょう。

考えられる原因 | おもに、アブラムシやコナジラミなどの害虫によってウイルスが運ばれて感染する。 |

対策 | アブラムシが嫌がるシルバーテープを利用する、防虫ネットを張るなどして、アブラムシの侵入を防ぐ。さらに、薬剤を散布してアブラムシを駆除する。発病株は速やかに取り除く。 |

灰色かび病

灰色かび病は、葉っぱや茎などのあらゆる箇所に生じる病気です。葉っぱが発病した場合は褐色で大きな楕円形の病斑があらわれ、茎が発病した場合は暗褐色で楕円形の病斑があらわれます。病気が進行すると、発病部位に灰色のかびが生え、枯れることがあります。

果実にも被害がおよび、進行すると落果や腐敗を引き起こすおそれがあるため、発生初期の対応が重要です。

考えられる原因 | 糸状菌(かび)を病原とし、低温多湿の環境で発生する。落ち葉や土に存在するかびが傷口から侵入したり、発病した作物から飛散した胞子によって伝染したりする。 |

対策 | 発病部位は速やかに取り除く。多湿で発生する病気のため、風通しを良くして、水のやり過ぎに注意する。薬剤の散布では、耐性ができるのを防ぐため、複数の薬剤をローテーションで散布する。 |

軟腐病

軟腐病(なんぷびょう)は、葉っぱや茎、根、果実などに広く症状がおよぶ病気です。初期段階は黒色で水浸状の病斑が生じ、病気が進行すると茎の内部がドロドロに腐敗して、最終的には枯れてしまいます。発病した部位では、強い臭いを放つのも特徴です。

考えられる原因 | 細菌を病原とし、雨などで土に潜む細菌が跳ね上げられ茎に付着したり、傷口から侵入したりして発生する。 |

対策 | 土壌の排水性を高めて、病原菌の発生を防ぐ。発病株は速やかに取り除く。 |

萎凋病

萎凋病(いちょうびょう)では、葉っぱが黄色っぽく変色します。変色より前に、葉っぱが日中に萎れて夜間に戻るという症状を繰り返すため、葉っぱの動きが発病を察知する手がかりになるでしょう。

発病すると、生長が遅くなって実がなりにくくなり、やがて下方にある葉っぱから枯れていきます。

|

考えられる原因 |

糸状菌(かび)を病原とし、土壌に潜むかびが根から侵入して発生する。25~28度の気温が高い環境で発生しやすくなる。 |

|

対策 |

台木に、ガードナーやグリーンガードなどの耐病性があるものを使用することで、発病リスクを低減できる。発病株とその周辺の土は取り除き、道具や靴なども消毒する。 |

トマトの葉っぱが形状変化した場合のおもな病気と対策

トマトの葉っぱが丸まったり枯れたりと、葉っぱの形状変化が見られる場合に疑われる病気を紹介します。

黄化葉巻病

黄化葉巻病は、葉っぱが徐々に黄色く変色して、上や下に巻くような形へと変形する病気です。発病すると生育が遅れ、落花または落果してしまいます。

考えられる原因 | ウイルスを病原とし、タバココナジラミが媒介となって感染する。 |

対策 | 周辺の雑草を取り除く。また、防虫ネットや紫外線カットフィルムなどを使用するほか、発病前から薬剤を散布してタバココナジラミの侵入を防ぐ。発病した場合は、速やかに発病株を取り除く。 |

青枯病

青枯病では、葉っぱが日中に萎れて夜間に戻るのを繰り返し、やがて萎れたままになり、褐色になったあと枯れてしまいます。萎凋病と似た症状ですが、青枯病の場合は葉っぱが青いまま萎れていくのが特徴です。地中の温度が20度を超えると発生しやすくなる病気です。

考えられる原因 | 土壌に潜む細菌を病原とし、茎や根から菌が侵入して発生する。また、過去に発病した作物内に菌が残っていると、傷口から侵入して感染する。 |

対策 | 土壌は事前に消毒しておく。また、収穫時などに使用する道具についても適切に消毒する。発病した場合は、発病株を周囲の土ごと取り除く。 |

かいよう病

かいよう病はトマトだけが感染する病気です。発症すると葉っぱが褐色に変色するとともに干からびたような見た目に変化し、数日後には黄化が生じます。

かいよう病の症状は水分バランスの乱れによる生理障害と間違えやすいため、よく観察して対処することが大切です。

|

考えられる原因 |

細菌を病原とする種子伝染性の病気で、土壌伝染や接触伝染でも発生する。25~27度の多湿環境下で発生しやすい。 |

|

対策 |

種子や土壌、道具を消毒するほか、薬剤を散布して予防する。発病後は速やかに発病株を根ごと取り除く。 |

葉っぱ以外に異常があるときに注意するトマトの病気

トマトの葉っぱ以外の箇所に症状があらわれる病気・生理障害から、代表的なものを2つ紹介します。

尻腐れ症

尻腐れ症は、果実のお尻部分が黒くなり腐ってしまいます。「尻腐れ病」と言う人もいますが、病気ではなくカルシウム不足による生理障害です。

考えられる原因 | 生育時の土壌に苦土石灰が施されておらず、カルシウムが不足することで発生する。また、肥料のチッ素成分が多く、カルシウムの吸収を阻害している場合もある。 |

対策 | カルシウム不足を防ぐために、余分な枝や収穫したい果実の反対側にある葉っぱを取り除く。発症後は、カルシウムを多く含んだ肥料を与えて改善するか様子を見る。症状の進行を止めるために、果実に直接カルシウムを散布するのも有効。 |

苗立枯病

苗立枯病(なえたちがれびょう)は、発芽不良や発芽後の立枯れが起こり、株全体が倒れてしまう病気です。苗の株元と地面の境部分が褐色になってくびれたり、根が褐色になって腐ったりします。

考えられる原因 | 土壌に潜む糸状菌(かび)を病原として感染する。気温と湿度が高い環境下で発生しやすい。 |

対策 | 土壌と種子を消毒する。できれば、病原菌に汚染されていない新しい土を使うのが望ましい。また、水分過多にならないよう、適切な量の水を与えることも重要。発病した場合は発病株を速やかに取り除く。 |

病気に間違えられやすい害虫被害

トマトの葉っぱに見られる異変で多いのが、ハモグリバエの被害があります。ハモグリバエの雌成虫はトマトの葉面に穴をあけ、葉の内部に産卵をします。産まれた幼虫は葉の内部を食害しながら成長するため、葉には不規則な食害痕が残ってしまいます。

食害にあったトマトは生育が悪くなってしまうため、殺虫剤や防虫ネットなどを活用しハモグリバエ対策を行なうようにしましょう。

トマトの病気を予防するおすすめアイテム

トマトを含め、野菜を育てる際には、病気や害虫の対策が欠かせません。病気にならないようにしっかりと対策し、発病した場合には早期に対応しましょう。

ここでは、トマトを育てる際のおすすめの病気予防・治療アイテムを紹介します。

ベニカナチュラルスプレー

「ベニカナチュラルスプレー」は、野菜だけでなく、果樹や草花などにも幅広く使用できる殺虫殺菌剤です。アブラムシなどの害虫の駆除や、うどんこ病などの病気予防に効果を発揮します。

アブラムシ以外に、コナジラミ類やハダニ類、トマトを食べるオオタバコガの対策も可能です。速効性に優れ、予防効果だけでなく治療効果もあります。

ベニカVフレッシュスプレー

「ベニカVフレッシュスプレー」は、野菜・果樹用のハイスペックな殺虫殺菌スプレーです。

速効性と持続性に優れており、うどんこ病の進行を食い止めるほか、アブラムシへの効果が約1ヵ月継続するのが特徴です。さらに、殺虫・殺菌成分が植物に浸透移行することで、雨が降ったあとにも効果が続きます。

使用回数の制限がありますが、トマトの場合は収穫前日まで使用できるのもポイントです。

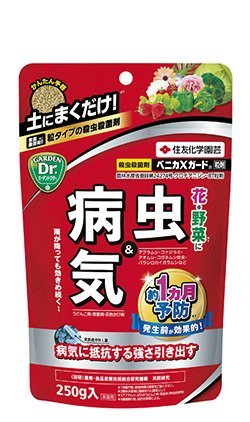

ベニカXガード粒剤

「ベニカXガード粒剤」は、土にまくだけで病気や害虫の予防ができる殺虫殺菌粒剤です。農林水産省に登録された農薬として、粒タイプは家庭園芸で初とされています。

種をまく際に土に混ぜたり、株元にまいたりすることで、長く予防効果を得られます。一度ついてしまうと厄介なアブラムシも、約1ヵ月予防することが可能です。

トマトの尻腐れ予防スプレー

「トマトの尻腐れ予防スプレー」は、水溶性カルシウムのスプレー剤です。追肥として使用することで、カルシウム不足によるトマトの尻腐れ病を予防します。

植物が吸収しやすい水溶性カルシウム処方を採用しているため、速効性に優れています。スプレータイプで扱いやすく、1週間に1回散布するだけで対処できるため、トマト栽培をする方にはぜひ利用していただきたいアイテムです。

まとめ

野菜を育てる際は、病気や害虫の予防が欠かせません。特にトマトの栽培では、葉っぱの色が変わるものや形に異変が起きるもの、葉っぱ以外の箇所で異常が起きるものなど、さまざまな病気があります。また、病気の原因も菌や害虫などさまざまです。

丈夫なトマトを育てるためには、予防アイテムを活用して病気にならないための対策を行ない、発症した場合には早期に対応することが大切です。今回紹介したアイテムを、トマト栽培に取り入れてみてはいかがでしょうか。