婦人科とともに芳香療法(アロマセラピー)の効果が期待されている臨床分野の一つが、緩和医療です。なぜなら、痛みを感じるのは脳であり、におい分子の情報は最終的には脳に作用するため、この働きを応用すれば痛みを緩和したり、痛みによる精神的な苦痛を和らげたりすることが可能だと考えられるからです。

表1 痛みの分類

| 名称 |

原因 |

| 侵害受容性疼痛 |

切り傷や火傷など、体が傷ついたときに感じる痛み |

| 末梢神経障害性疼痛 |

末梢神経が傷つくことで発症する痛み。帯状疱疹や糖尿病によるしびれなどがこれにあたる。 |

| 心因性疼痛 |

神経や体にあまり問題が無いのに発症する痛み。心理的な問題、社会的要因など、多くの要素で成り立っている。 |

| 中枢性疼痛 |

脊髄や脳の中枢が傷つくことで発症する痛み。 |

ひとくちに「痛み」といっても、じつは表1のように4つに分類することができます。一般的な痛みは、侵害受容性疼痛です。この痛みは、体の傷ついた部分が治癒すればなくなりますが、治癒するまでの間は痛みが続きます。したがって、この一般的な痛みをなくしたり、軽減させたりするためには、「傷ついた部分の修復」と「脳で受け取る痛みの情報のコントロール」の2方向からアプローチすることが求められます。今回の実験では、痛みの緩和に有効とされている精油を用いて、アロマセラピーによる「脳で受け取る痛みの情報のコントロール」について調べてみました。

表2 鎮痛作用をもつ成分とそれを含む精油

| 成分 |

成分を含む精油 |

| β-ビネン |

ベルガモット、レモン、プチグレン、ローズマリー、カンファー、バジルなど |

| ミルセン |

ジンジャー、ローズマリー、ジェニパーベリー、ローズ、グレープフルーツ、マージョラムなど |

| 酢酸リナリル |

ベルガモット、ラベンダー、クラリセージ、プチグレン、ネロリ、ローズウッドなど |

| 1.8-シネオール |

バジル、ユーカリ・グロブルス、ラバンジン、ユーカリ・ラジアータ、レモンユーカリ、ペパーミント、ローズマリー、カンファー、ティーツリーなど |

| シトラール |

ゼラニウム、レモングラス、スイートオレンジ、レモン、レモンユーカリ、カモミール・ローマンなど |

| シトロネラール |

レモンユーカリ、レモングラス、ユーカリ・グロブルス、ユーカリ・ラジアータなど |

| ジンゲロール |

ジンジャーなど |

実験方法

・動物を用いた基礎実験

ラット12匹の足裏に消炎鎮痛作用をもつとされている精油(真正ラベンダー、マージョラム、ジンジャー、カモミール・ローマン、ベルガモット、ローズウッド)を塗布し、PAM痛覚測定装置を用いて足裏に圧力刺激を5回連続で加え、逃避反射※1やもがきなどの疼痛反応を起こしたときの最大圧を測定しました。また、比較のため、一般的に用いられている皮膚吸収型鎮痛剤(ロキソプロフェンナトリウム水和物)も足裏に塗り、同様の方法で測定しました。

※1 四肢の皮膚に痛みが与えられると、足を体にくっつけるように折り曲げる反射運動。屈曲反射ともいう。

・骨折した人に対する実験

前腕の骨を骨折(橈骨遠位端骨折)し、手術を行った患者に対し、術後翌日から2週間まで、1日1回10分間、前腕から手部までアロマトリートメントを行いました。また、術後1週からは、あわせて温浴も行いました。トリートメントには、ジンジャー、マージョラム、イランイランの精油各2滴をノンオイルの保湿クリーム15gに混ぜたアロマゲルを用いました。

被験者は30名(男性1名、女性29名)で、年齢は22〜81歳(平均68歳)です。コントロール(何も行わない)、保湿クリームだけでのトリートメント、アロマゲルでのトリートメントに、無作為に10名ずつ振り分けました。

※以上の実験は引用文献の千葉直樹先生が実施しました。

実験結果

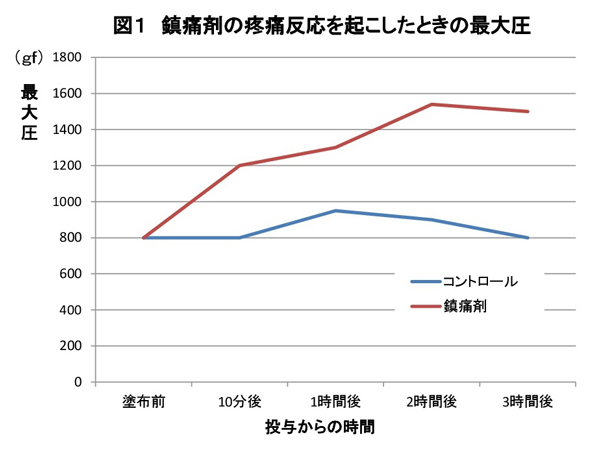

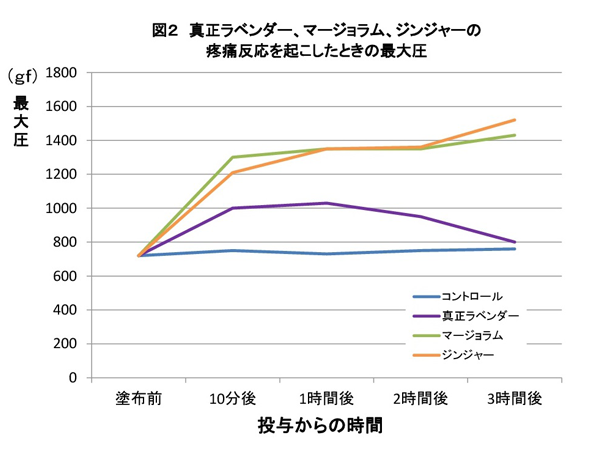

・動物を用いた基礎実験の結果

図1に鎮痛剤の、図2に真正ラベンダー、マージョラム、ジンジャーの精油の、塗布前、塗布10分後、1時間後、2時間後、3時間後の疼痛反応を起こしたときの最大圧(5回の平均値)を示します。数値が大きいほど、痛みが感じにくいということです。鎮痛剤では、コントロールに対し、投与10分後から3時間後まで有意な上昇を示しました。塗布前は804.7gf、塗布10分後は1201.8gf、1時間後は1314.4gf、2時間後は1527.9gf、3時間後は1482.4gfでした。精油でも鎮痛剤と同様の効果が見られ、ジンジャーとマージョラムでは投与10分後から3時間後まで、真正ラベンダーでは投与10分後から2時間後まで、有意な上昇を示しました。例えばジンジャーでは、塗布前は737.9gf、塗布10分後は1237.1gf、1時間後は1375.2gf、2時間後は1365.2gf、3時間後は1553.1gfでした。

図には表していませんが、カモミール・ローマン、ベルガモット、ローズウッドの精油でも、投与10分後から3時間後まで有意な上昇を示しました。

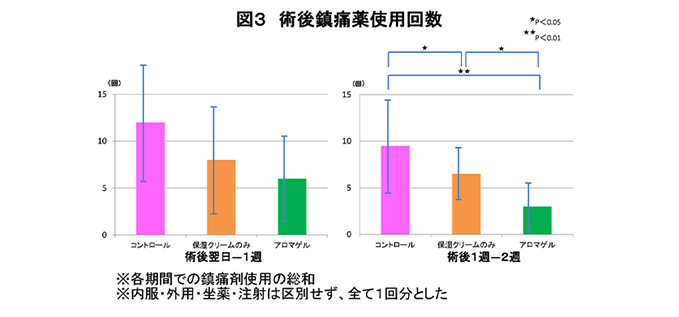

・骨折した人に対する実験の結果

術後の鎮痛薬の平均使用回数を図3に示します。術後翌日〜1週間、術後1週間〜2週間とも、コントロールより保湿クリームだけでのトリートメント、保湿クリームだけでのトリートメントよりアロマゲルでのトリートメントの鎮痛剤使用回数が少なくなりました。特に術後1週間〜2週間では各群ともに統計的に有意差が得られました。アロマゲルでのトリートメントには骨折の痛みを和らげ、骨折の治癒を促進する効果があるといえます。

アロマセラピーでは二重の痛みの緩和作用が働く

動物による実験でも、人による実験でも、痛みの緩和にアロマセラピーは鎮痛剤と同様の効果があることがわかりました。脳に痛みの情報が伝わると、セロトニンなどの「痛み物質」とプロスタグランジンなどの「痛み物質の作用を強める物質」の2つが発生します。

表3 痛み物質とその作用を強める物質

| 痛み物質 |

カリウム、セロトニン、ブラジキニン、ヒスタミンなど |

| 痛み物質の作用を強める物質 |

サブスタンスP、プラスタグランジン、ロイコトリエン、サイトカイニンなど |

鎮痛剤はこれらの発生を抑えることで、痛みを軽減したり、なくしたりしています。つまり、傷ついた部分に働きかけているのではなく、痛みを感じる本体である脳に作用するのです。このように傷ついた部分と脳の間の情報伝達の通路にゲート(関門)を設けて痛みをコントロールする仕組みを「痛覚のゲートコントロール」と呼んでいます。

精油の場合は、匂いの情報は脳に直接届くので、鎮痛剤と同様にゲートコントロールにより痛みを和らげることができると考えられます。さらに、人での実験では、患部に精油を用いたトリートメントを行うと、さすったりする弱い皮膚刺激によって痛みのゲートが閉まり、それによっても痛みが和らげられたと思われます。つまり、痛みの緩和に精油そのものの鎮痛作用と、皮膚刺激による鎮痛作用という二重の痛みの緩和作用が働いたと考えられます。

がん性疼痛へ鎮痛効果

現在、医療分野でアロマセラピーが用いられているのは、がんの終末医療においてです。がんは強い痛みを伴う病気です。がん性疼痛は以下の5つに分類されます。

- ①がんが直接的な原因の痛み(骨転移、内臓転移、神経浸潤など)

- ②がんに関連した痛み(リンパ浮腫、筋けいれん痛、褥瘡=床ずれなど)

- ③治療による痛み(術後の痛み、化学療法や放射線療法による痛み)

- ④併発疾患による痛み(帯状疱疹、関節炎、変形性脊髄炎など)

- ⑤心因性疼痛

こうした痛みについてはモルヒネなどでコントロールが行われていますが、継続使用すると耐性がつくられ、投薬量を増やさざるをえなくなります。しかし、投薬量を増やしても、終末期においては完全に痛みを除去できるのは50〜60%でしかないというデータがあります。

アロマセラピーには、モルヒネなどのような強い鎮痛効果はありません。しかし、ゲートコントロールによって前記①〜④の痛みはある程度の緩和が可能ですし、耐性もつくられません。さらに、精油のよい香りに包まれ、アロマトリートメントの手のぬくもりを感じる心地よさが、精神的な落ち込み、不安や抑うつ状態を和らげるのか、不眠や心因性疼痛も緩和します。これからは、モルヒネなどとアロマセラピーを組み合わせた統合医療的な治療が望まれます。

日本人の死亡原因のおよそ3人に1人はがんです。がんの終末医療は決して人ごとではありません。自分はどういった終末医療を受けたいのか、元気なうちから考えておくことが必要かもしれません。

参考文献

千葉直樹、塩田清二(2013)『Journal of Japanese Society of Aromatherapy』 Vol.12 No.1:012-019

塩田清二ほか『ペインクリニック』Vol.33 No.4:551-559 (2012.4)

塩田清二監修(2012)『〈香り〉はなぜ脳に効くのか アロマセラピーと先端医療』NHK出版

塩田清二(2017)『ガーデンセラピー講座1 アロマセラピー学』悠光堂