暮らしの中で園芸を楽しむ園芸の基本

まずは知りたい園芸知識

ふやして楽しむテクニック:木や草花のリフレッシュと繁殖をご紹介します。このページではタネからふやすについてご紹介しています。

6.ふやして楽しむテクニック:木や草花のリフレッシュと繁殖

6-7.タネからふやす

植物からとったタネでふやすことを種子繁殖といいます。ふつう草花を育てるとき、花がらを摘んで手入れをしますが、花が終わるころに少しタネをつけておけば、それをまいて翌年も育てられます。ただし、F1品種は親と同じ花が咲かないので、同じものを育てたいなら、毎年タネを購入しましょう。

タネの採取

タネの採取はタイミングが大事です。実が熟すまで待っていると鳥に食べられたり、飛散したりして、よい種子が得られません。一般に、草花は全草が枯れてきたら、庭木や花木は実が色づき成熟するのを待って採取します。

ヒマワリの採種

作業適期 花後

① 9月の終わりごろ、花が下を向いたら切り取る。

② 風通しのよい軒下などに吊るし、7~10日ほど乾燥させる。

③ よく乾いたらタネをほぐす。

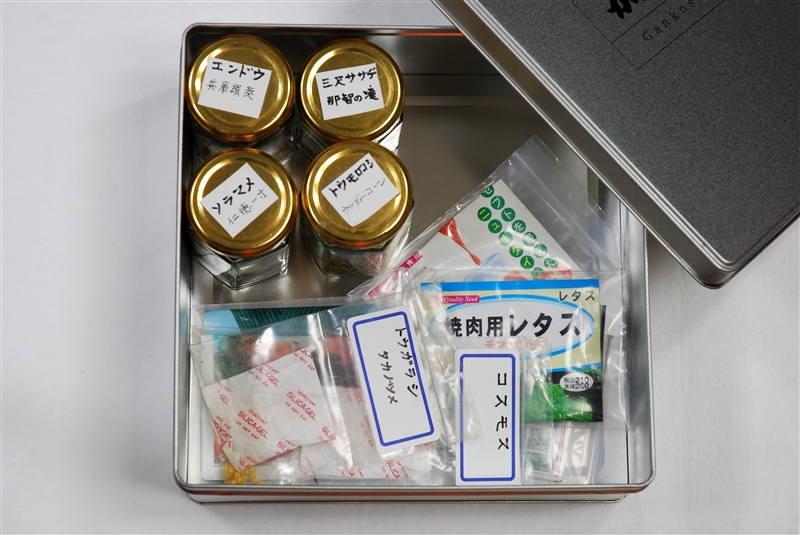

④ 密閉できるビニール袋に入れる。袋には花の名前や採種した日付などを書き、缶などに入れて保管する。

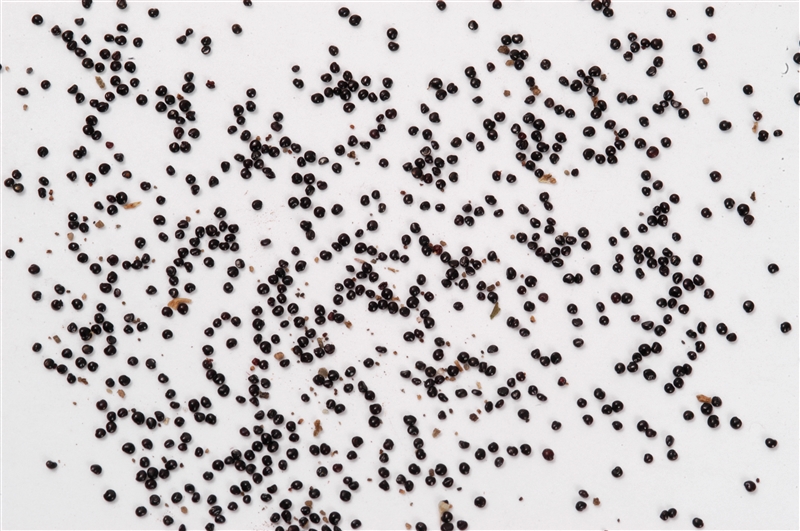

小さなタネをつける植物は、枯れた茎ごと刈り取り、タネがこぼれないように紙袋に入れて風通しのよい日陰で5~7日ほど乾燥させる。

急ぐときや天気が悪いときは、乾燥剤(シリカゲル)を入れた瓶の中で乾かす。

タネの保管方法

タネの発芽には水分と適当な温度が必要ですが、乾燥状態のときは活動を停止しているので、一般の草花の種子は、乾燥状態で密閉して、低温に置くと発芽力を保存できます。自分で採ったタネや余ったタネを貯蔵したいときは、十分に乾かした後、ビンや缶などの容器に入れて密封し、冷蔵庫に入れておきます。ただし、タネには寿命があるので、できるだけ次のまきどきにまくようにしましょう。発芽能力が衰えていることもあるので、少し多めにまきます。

まき残したタネは、再び絵袋に入れ、乾燥剤とともにビンや缶などに入れて密閉し、冷蔵庫の野菜ボックスに入れておく。絵袋には購入した年月日、タネをまいた年月日を記入しておく

タネの寿命

タネにも寿命があります。一般的には2~3年です。ホウセンカやアサガオのように5年程度、ワスレナグサやトレニアは1年程度など、植物によって発芽能力の持続期間が大よそ決まっています。ただし、寿命の長いタネでも保存状態が悪ければ、発芽率は悪くなります。乾燥させた状態で、温度を低く保って上手に保存しましょう。

アスター(キク科)

寿命が1~2年と短いものを短命種子という。アスターは寿命が1年の短命種子。

ジニア(キク科)

寿命が2~3年のものを常命種子という。ジニアの寿命は2~3年。

ケイトウ(ヒユ科)

寿命が5~6年以上のものを長命種子という。ケイトウの寿命は5~6年。

草花・野菜のタネの寿命

【草花のタネの寿命】

・1年程度

カルセオラリア、トレニア、スイートアリッサム、フロックス・ドラモンディー、ワスレナグサ、球根ベゴニア、ハルシャギク、ジギタリス、ニチニチソウ、サルビア、ローダンセなど

・1~2年程度

コスモス、カイザイク、クラーキア、キキョウ、インパチェンス、エゾギクなど

・2年程度

タチアオイ、ヒナギク、ダリア、ハナビシソウ、フレンチ・マリーゴールド、センニチコウ、アゲラタム、リナリア、ロベリア、パンジー、バーベナ、マツバボタン、ハナビシソウ、カスミソウ、クロタネソウ、オジギソウ、オニゲシ、マツムシソウ、シネラリアなど

・2~3年程度

キンセンカ、カーネーション、セキチク、ペチュニア、ムシトリナデシコ、ジニア、スイートピーなど

・3年程度

キンギョソウ、ブラキカム、ルコウソウ、ルピナス、シザンサス、ストック、シクラメン、ヤグルマギクなど

・4年程度

ヘリアンサス、マリーゴールドなど

・5~6年程度

ハゲイトウ、ケイトウ、スイセンノウ、ホウセンカ、アグロステンマ、アサガオなど

【野菜のタネの寿命】

寿命が1年と短い短命種子

シソ(シソ科)

寿命が2年の常命種子

キャベツ(アブラナ科)

寿命が4~6年と長い長命種子

ナス(ナス科)

・1年程度

シソ、ミツバ、ネギ、ニラ、タマネギ、ニンジン、ラッカセイなど

・2年程度

キャベツ、レタス、トウガラシ、ホウレンソウ、ゴボウ、エンドウ、インゲンなど

・3年程度

ダイコン、カブ、ハクサイ、漬け菜類、キュウリ、カボチャなど

・4年以上

ナス、トマト、スイカ、オクラ、ソラマメ、アズキなど